Posted 13 января 2018,, 07:46

Published 13 января 2018,, 07:46

Modified 7 марта, 17:01

Updated 7 марта, 17:01

Ефим Бершин: "...чтоб ветхим рубищем любви соединить дыхание столетий"

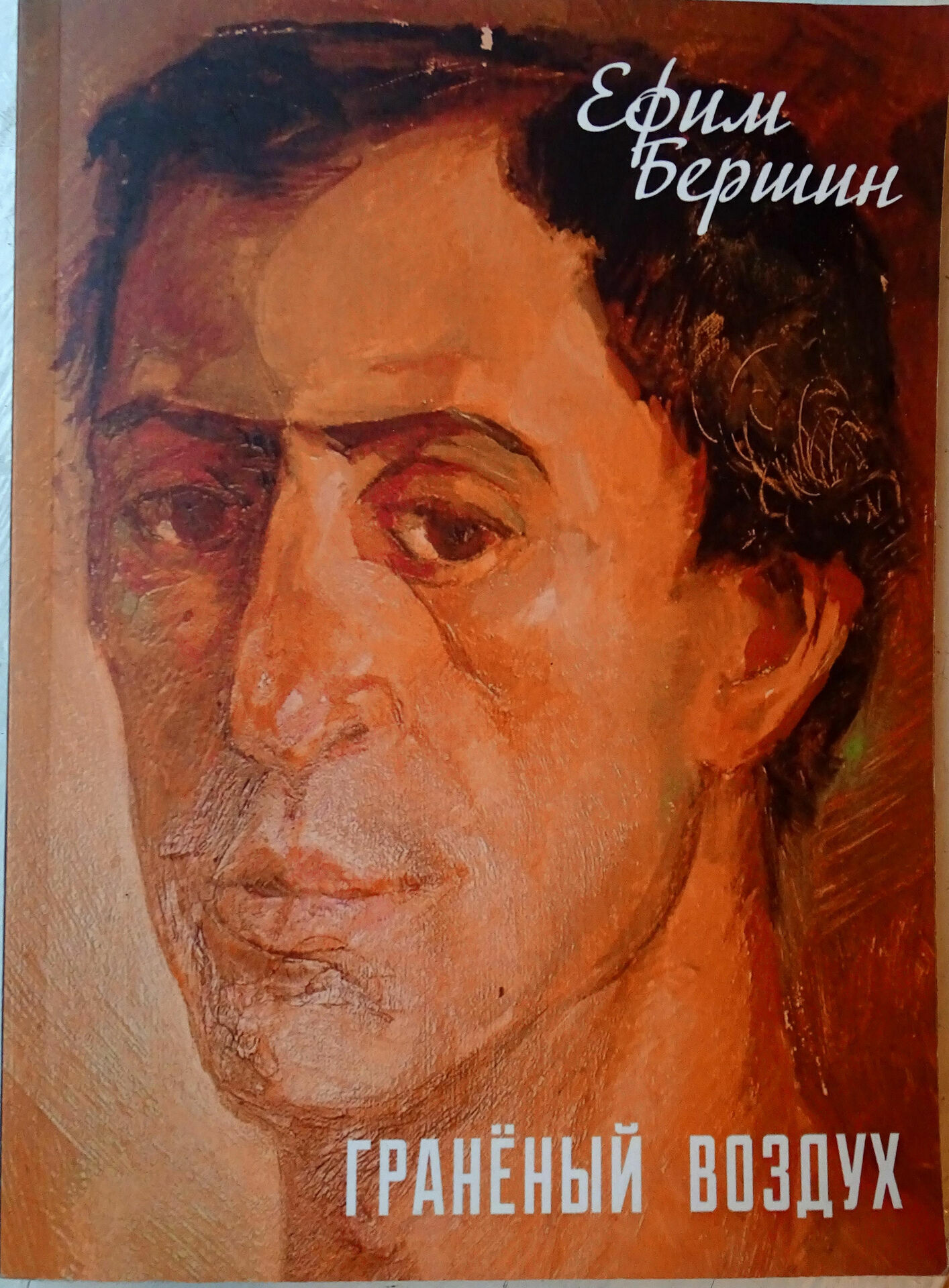

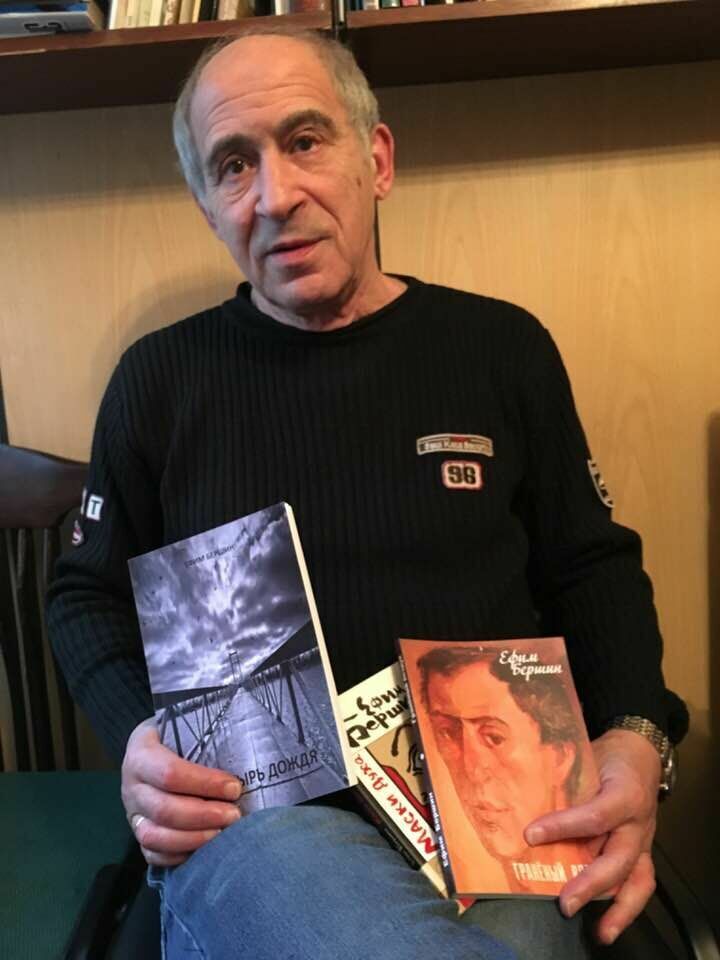

Ефим Бершин родился в 1951 году в Тирасполе, Молдавская ССР. Член Союза писателей, член Исполкома Русского ПЕН-клуба. Автор стихотворных сборников: «Снег над Печорой», «Острова», «Осколок», "Граненый воздух", «Поводырь дождя». Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Континент», «Стрелец», «Юность», «45-я параллель», «Интерпоэзия», «Знамя», в «Литературной газете» и др.

Ефим Бершин был корреспондентом «Литературной газеты» во время военных действий в Приднестровье (1992 г.) и в Чечне (1996 г.). Автор документальной повести «Дикое поле» о войне в Приднестровье. Его перу принадлежат романы «Маски духа» и «Ассистент клоуна», воспоминания о поэтах Ю. Левитанском, Б. Чичибабине, Е. Блажеевском.

В одном из своих интервью Ефим Бершин говорит:

“...поэтов тяготит чувство невыполненного долга. Такое впечатление, что дар даётся в долг, который потом нужно отдавать в течение всей жизни.”

Отдавать созданное людям - практически безвозмездно - долг перед Богом. Для этого необходима не только великая совесть характера, но и сами стихи, написанные на полях биографии, на пределе своего дара. А чтобы стихи рождались - нужна внутренняя творческая дисциплина.

“Учителем недетской дисциплины” - Сергей Есенин назвал Валерия Яковлевича Брюсова в стихотворении, посвященном его памяти.

Полет крылатого коня, вдохновение, абсолютная свобода...

А тут “недетская дисциплина” в поэзии - вроде бы самоисключающие понятия.

Но на самом деле без неё никак. Творческая дисциплина состоит в основном из запретов, которые поэт накладывает сам на себя. И соблюдать их очень не просто. Не заниматься, не приближаться, исключить из сферы внимания все, что мешает творчеству, тем самым высвобождая главную драгоценность - время. Рождение или подбор темы, неспешность в работе над текстом - стихотворение часто является поэту мгновенно, а пишется годами, иногда десятилетиями. И все эти годы - до того как настанет, придет пора опубликовать и озвучить стихотворение, - сохранить саму первозданность, вдохновенность текста.

Стихи Ефима Бершина - строчки и строфы, доведенные до совершенства.

Очень важна выработка собственных приемов.

В каждом произведении Бершина полное соблюдение самоидентификации - абсолютная узнаваемость поэта по всему творчеству. Для этого надо вычеркивать, вымарывать, убирать все лишнее, “оттачивать глаз” и руку - именно для выбрасывания уже написанного. Чекан строки создается вычеркиванием.

Творческое дисциплина стихотворца - это, по возможности - исключение “третьих строчек” для подрифмовки.И обязательно должен быть убран след предварительного замысла - если таковой имелся - творить исключительно в момент творчества. Находчивость, да и поздние оправдания ни к чему - подлинность в искусстве - даже в авангардном! - должна быть понятна безо всяких объяснений.

Ефим Бершин свято служит ремеслу, и умеет избегать ремесленничества. Первозданность его стихов - одно из самых ценных качеств. Крайне важно убрать из стихотворения следы самой работы над ним. Дисциплина в поэзии состоит из бесчисленного множества аспектов - названные просто лежат на поверхности...

Ефим Бершин является поэтом абсолютной творческой дисциплины. И посвятил он всю свою жизнь поэзии - “я вообще ничего не умею кроме неё”. А как же тогда с заветом Маяковского “поэт и в жизни должен быть мастак”?

Но в судьбе Ефима Бершина поэзия - и ничего кроме! - и есть сама его жизнь.

Видео-фильм - https://youtu.be/xjIUbSb7oxc

“Ефим Бершин - разговор о поэзии.”

Пушкинисты обратили внимание, что Александр Сергеевич в своей обширной переписке писал черновики писем, а перед отправкой адресату, переписывал их набело. Письма порой весьма разнились с черновиками. Так в отправленном письме Петру Вяземскому нет весьма жесткой фразы о творчестве Ивана Ивановича Дмитриева: “ты покровительствуешь старому вралю” - из черновика в беловик сие выражение не попало.

Но зато мы теперь знаем, что чрезмерно буколическое, как бы сейчас назвали “мимимишное” отношение И.И. Дмитриева к природе - к чижам и бабочкам, фиалкам и репейникам несколько раздражало Александра Сергеевича.

Подобные же недовольство - только с обратным знаком - позволительно проявить и нам, при полном отсутствии чего-либо радостного и светлого, беспечного, как та же дмитриевская бабочка. Порой очень ищешь - и хочется прочесть что-то, не имеющее прямого отношения к невыносимо мрачной сиюминутной действительности.

Все-таки поэты в России - дети добра и света, и торжества свободы - и только на них вся наша надежда...

И вот стихи:

* * *

С похожею на небо обликом,

с отставшею от птичьей стаи,

с тобой целуешься —

как с облаком,

которое вот-вот растает.

Так белка,

с огненным листом

сливаясь в дебрях лесопарка,

сверкнув пылающим хвостом,

вдруг станет фактом листопада.

* * *

Что-то крылья летают отдельно от птиц,

или угол полета рассчитан неверно.

И блуждают зрачки в отдаленьи от лиц,

одинокие,

как голова Олоферна.

Эта женщина слишком лукаво молчит.

Я проигран.

Раскрыта крапленая карта.

Неужели столетье меня победит,

как в кино,

расстреляв из последнего кадра.

Был без ножен клинок,

без рояля мотив,

без любви голова доживает под ветром

на серебряном блюде,

покуда Юдифь

настороженно прелюбодействует с веком.

Я тебя досмотрю.

Я — добыча твоя,

словно грязная кость для бездомной собаки,

что опасливо роется в мусорном баке,

постигая гармонию небытия.

***

Инне

Россия.

Дождь.

Начало сентября.

Безденежье.

Москва несется мимо.

На смерть уходят в небо тополя

горящим храмом Иерусалима.

Пустыня.

Иудея.

Жжет хамсин.

Пришествие мессии.

Смерть идеи.

Свержение мессии.

Стынет синь

российская

под небом Иудеи.

И — в клочья имена и времена.

Горят костры.

И брат идет на брата.

Гуляет иудейская война

по переулкам старого Арбата.

Рыдают окна в Гефсиманский сад.

Москва исходит нищими и псами.

И странники теснятся у оград,

взрезая мрак библейскими глазами.

От Боровицких до Шхемских ворот

все — от блудницы и до пилигрима —

взирают молча, как брусчатку рвет

предсмертный хрип поверженного Рима,

как забулдыгу, вора и вруна,

уже почти лишенного рассудка,

сажает на кол странная страна,

а после воет, как дурная сука.

И забывает.

И теряет счет

Юродивым

успокоенья ради.

Так забывает,

как слезу со щек,

стирая,

забывает об утрате.

И я забуду

и московский смог,

и жаркие объятия хамсина.

Ни Родины, ни Храма — только Бог!

И женщина, рожающая сына.

И женщина,

как ангел во крови,

бредущая к презрению и плети

затем, чтоб ветхим рубищем любви

соединить дыхание столетий.

По русским,

по заблеванным снегам

иду один на Масличную гору.

О, Боже, как тепло моим ногам!

Как холодно расплавленному горлу!

Как дружно иудей и славянин,

погромщики, погрязшие в пороке,

властитель дум

и тот, кто был гоним,

и тот, кто сам готовится в пророки

и праведник на медленном осле,

и всадник из садов архиерея

уже сошлись в едином ремесле,

готовя крест заблудшему еврею.

* * *

Я знал, что будут ночи гулкими,

промерзшими, как Рождество,

любовь скользнет меж переулками,

похожая на воровство,

что над изломанною жестами

беседой в доме книголюба

взметнется птичье имя женщины,

впотьмах сорвавшееся с клюва,

что в этом городе,

на дне

подъезда, где шаманят стены,

безликой фреской на стене

соединятся наши тени.

* * *

И, черным клювом дирижера

выклевывая зерна нот,

оркестр подобьем приговора

швырнул в рождественскую ночь

все то, что снилось,

то, что было,

всё то, чему уже не быть,

ту женщину, что так разбила

бокал,

как разбивают быт,

как разбивают время суток,

как льды взрывают в январе.

Судьба — беременная сука,

замерзшая в чужом дворе,

где с тонким стоном ель качается,

как одинокий голос в хоре.

И суть не в том, что жизнь кончается,

а в том, что вечность на исходе.

Millennium

Поэма распада

И я увидел звезду, падшую с неба на землю,

и дан был ей ключ от кладязя бездны…

Иоанн Богослов “Откровения” (9:1)

1.

Спасибо, не пошли с сумой

вдоль занесенных снегом улиц,

где зарешеченной тюрьмой

фонарь шатался, как безумец.

Спасибо, не сошли с ума,

кочуя по чужим постелям,

по черным залам синема,

где тени рыскали по стенам,

по подворотням и дворам,

где даже музыка осипла,

из-за окоченевших рам

сочась на улицу. Спасибо.

Дома, промерзшие до дна,

таили окна, как бойницы.

Неслась безглазая луна,

сбежавшая из психбольницы.

И только нищий на трубе,

горящей, как в ночи лампада,

аккомпанируя судьбе,

играл мелодию распада.

2.

Я оглянулся: ты была

последним отблеском надежды.

Черней вороньего крыла

летели черные одежды

на снег. И я к тебе приник,

как к стенам никнут барельефы —

черноволосый проводник

с глазами черными, как трефы.

Мы шли, не разжимая рук,

благообразные, как дети.

И дети с лицами старух

тебе протягивали деньги.

И в доме, пущенном на слом,

изнемогающем от грязи,

наш сон был кратким, как псалом,

и, как псалом, однообразен.

За окнами гремела медь.

И мы, заснув, не то чтоб спали,

а репетировали смерть,

раскинувшись на одеяле.

3.

Иных времен поводыри

следят за мною неустанно,

как из космической дыры,

со дна граненого стакана.

Ниспровергатели основ,

заложники безумной страсти,

помимо страшной власти слов,

иной не ведавшие власти,

наперсники любых стихий,

не знавшие ни сред, ни пятниц,

читавшие свои стихи

толпе полуголодных пьяниц

за рюмку водки, за пятак,

за долю, посланную Богом.

Вы жили так и пили так,

как пьет пехота перед боем,

чтобы упасть наверняка,

чтоб просвистеть, как ветер свищет.

Я вами брошен на века

наместником на пепелище.

4.

Тая космический оскал,

холодный, будто из пластмассы,

кривой проулок вытекал

на площадь, где белели маски.

Там были Эрос и Эфир

и прародительница Гея.

Еще не вылепленный мир,

как первобытная идея,

под масками, в глухой ночи,

в белилах снега, как в известке,

плясал. И мы, уже ничьи

на этом страшном перекрестке,

как погребенные живьем,

застыв в недоуменной позе,

не понимали, где живем:

до Сотворенья или после.

И расползалась по Москве,

как трехголовая Химера,

пристегнутая к голове

нечеловеческая эра.

5.

И мы бежали вглубь двора,

в котором бледный, как пергамент,

с какой-то тенью до утра

шептался сумасшедший Гамлет.

Где в маске, как на Новый год,

срывая голос песней хриплой,

меж стен шатался Гесиод,

как между Сциллой и Харибдой.

Где с Геей обнимался Лир,

как будто здесь уже навеки

смешались разом этот мир

и тот, что выдумали греки.

И видимо, сойдя с ума,

с ужимкой ерника и вора,

“Итак, — хвала тебе, Чума”, —

орал арап из-за забора.

За ним топтался пьяный сброд,

ежесекундно чертыхаясь.

И прямо у чужих ворот

взрывался первобытный хаос.

6.

А за углом сверкал кабак,

расслаивая ночь на части.

Там свора уличных собак

объедками чужого счастья

давилась. Там цвела игра,

там чинно ужинали гости,

швыряя в черный снег двора

бутылки, галстуки и кости.

Там люди, встав из-за стола,

как в ненавистные мишени,

в упор стреляли в зеркала,

уничтожая отраженье.

И речь, тягучая как сок,

о ценах зрелища и хлеба

лилась серьезно. Только Бог

смеялся в подворотне неба.

Там из раскрытого окна

блевал герой гламурных оргий.

И на груди его Цена

горела, как почетный орден.

7.

Итак, хвала тебе, Цена! —

чума ухватистого века,

как азбука, как “Отче наш”,

как новая скрижаль Завета,

как крестный путь в Ерусалим,

заученная до икоты.

И люди на огни витрин

молились, словно на иконы.

И бюст с поникшей головой,

и трагик, вышедший на сцену,

и пилигрим, и постовой —

все на себе носили Цену.

Все уходило с молотка —

машины, храмы, манекены.

Лишь продавец из-за лотка

сиял, как золото Маккены.

Но вился дым по мостовой,

окутывая дом за домом.

И торф, горевший под Москвой,

шипел, как сера под Содомом.

8.

По сковородкам площадей,

кипевших рынками и псами,

среди испуганных людей,

орущих злыми голосами,

ты все еще меня вела,

как нитку, что в ушко продета,

сшивая воздух, как игла

на крыше университета.

Но медленно кончалась власть,

и песенка была допета.

Ты не вела уже — вилась

поземкой посреди проспекта.

И, вылюбленная до дна,

лишившись замысла и роли,

ты, словно Лотова жена,

столбом из белоснежной соли

застыла, глядя на закат,

на улицы из снежной ваты,

что к Яузе стекались, как

к урочищу Иосафата.

9.

И только нищий на трубе,

горящей, как в ночи лампада,

аккомпанируя судьбе,

играл мелодию распада.

Играл мелодию Суда,

спокойного, как перекличка:

тебе — туда, а мне — сюда.

Печально пела электричка,

цвела реклама над Москвой,

вскрывались реки, словно вены,

по опустевшей мостовой

брели беременные ведьмы.

И, криком раздирая ночь

и мрак ее купели черный,

на этот свет рождалась дочь,

как ангел перевоплощенный.

Как будто повернула вспять

Звезда из Нового Завета.

И страшно было повторять:

Россия, ночь, Елизавета.

* * *

Памяти Юрия Левитанского.

Все сбылось наконец:

короли оказались голы

и вальты;

и эта дама в чужом окне

наконец-то заснула, его глаголы

повторяя в своем беспокойном сне.

И в песочных часах уже не песок, а пепел,

да и тот просыпался сквозь стекло.

И душа так легко срывается с петель,

как калитка,

ведущая к берегу, где светло,

где уже не важны

ни глаголы,

ни власть,

ни вера,

ни любовь, о которой он так молил

ту страну,

что живет по законам ветра,

разносящего по миру

коченеющий снег могил.

* * *

Явилась осень.

С вымокших осин

уже опали крылья неохотно.

И солнце светит

из последних сил,

и, слава Богу, кончена охота.

И, слава Богу, тишина кругом,

когда ночами глухо ноет тело.

Что делать,

если я с одним крылом.

И ты с одним.

И стая улетела.

* * *

Маме.

Собака лает.

Ветер носит.

Луна бежит на поводке.

Внезапно выпадает осень,

гадая ливнем по руке.

И клен, лишившийся убора,

метлой гоняет лунный челн.

И жизнь, калиткой без забора,

скрипит неведомо зачем.

А что нам надо было в мире?

Заполнить пустоту листа?

Я тоже в придорожном тире

когда-то мазал сто из ста.

И, слава Богу, шиш в кармане,

вода в ладони да тоска

внезапная, как мысль о маме,

уснувшей посреди песка

в чужой измученной пустыне,

где царствует верблюжий зной,

и память о заблудшем сыне

едва влачится за страной,

где нет ни осени, ни снега,

ни ливня, чтоб ночами лил.

Одно расплавленное небо

лежит на выступах могил.

Две жизни в их пути недлинном

пытаюсь нанизать на нить.

Но это небо с этим ливнем

мне не дано соединить.

* * *

Затхлый запах бездонности —

сквозняком — по душе.

Ощущенье бездомности

не покинет уже.

Но как ветер за ставнями

или пес в конуре,

как случайно оставленный

патефон во дворе,

я играю и вроде бы

я пою и верчусь —

певчий пасынок родины.

За нее, как юродивый,

я еще расплачусь.

* * *

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь.

А. Блок.

Только ночь, аптека да канава,

да базар за каменным мостом.

Только ледяная рябь канала,

как петлей,

захлестывает дом.

Только пес,

разворотивший урну,

и кривая, как бандитский нож,

улица ползет по Петербургу

в черную рождественскую ночь.

Знаешь, друг,

давай стихи зароем,

по-собачьи разрыхляя снег.

И — на четвереньки.

И — завоем,

возвещая двадцать первый век.

* * *

Когда вечер опустится вещий,

непонятный в своей ворожбе,

можно выбросить старые вещи

и очистить дорогу судьбе.

Можно кованые ворота

посадить на железный засов,

запереться на два оборота

и спустить обезумевших псов.

И остаться, как добрая лошадь,

на конюшне ненужных вещей

в новом ватнике, в крепких калошах,

наблюдая в заборную щель,

как проходит судьба, не мигая,

на последнем твоем вираже —

ослепительная, нагая

и навечно чужая уже.

* * *

Мне холодно в этом вертепе

среди недоверчивых лиц,

где женщины ваши и дети

с губами телят и ослиц

уже улыбаются жутко,

уже никого не спасут

и выведут без промежутка

на площадь, на чернь и на суд.

И медленно капают с елки

шары, словно с крыши — вода.

И звезды — всего лишь осколки

большого вселенского льда.

И где-то, отбившись от стада,

замерзли мои пастухи.

Тропой Гефсиманского сада,

слепой собиратель стихий,

бегу воскресенья и славы,

и небу, и людям чужой, —

такой одинокий и слабый,

с такой непосильной душой.

Крещенье

Нам далеко до Иордана,

где струи, вязкие, как сок,

сочатся столь же первозданно,

как солнце, воздух и песок,

где к северу от Бет-Шеана,

что солнцем выкрашен, как хной,

толпа смиренно не дышала

в немыслимый крещенский зной.

Слепцы, погонщики верблюдов,

менялы и поводыри

и множество другого люда

стояли молча до зари.

Они искали место Богу,

и суть, и формулу. И вот

спокойно обрели свободу

в купели иорданских вод.

Нам — далеко.

В снегу — осины.

Из сруба выперла скоба.

И весть о Человечьем Сыне

доносит хриплый лай собак.

Зато соседка на Крещенье

всех разом соберет к столу

и, наспех вымолив прощенье

у складня в вышитом углу,

достанет из печи просфоры —

вся распаленная, в золе.

И тем решит проблему формы

и места Бога на земле.

* * *

И крещенская сырость

сожрет недокрашенный крест.

И в белесом тумане

чужие заблудятся гости.

И сожмется ручей.

И куда ни посмотришь окрест —

все леса да погосты в округе.

Леса да погосты.

И томится меж ними

сырой остывающий наст,

как наколка на теле,

как злая острожная участь.

Что ж вы думали там —

недостанет острогов у нас,

чтобы жизнь пережить,

переменчивым счастьем не мучась?

Что ж вы думали там —

недостанет у нас дураков,

чтобы мордой — в трясину,

а всем животом — на кинжалы?

Что ж вы думали там —

у России не хватит врагов,

чтобы всех дураков

навсегда занести на скрижали?

Это — высшая русская мера во все времена,

это — высшая русская доблесть,

с которой нет сладу,

это — высшая русская доля —

тюрьма да война,

да крутые овраги,

да поздняя горькая слава.

Вам бы распри одни.

Вам бы белую скатерть залить

недопитым вином

да уйти под чужие знамена.

Что ж вы думали там —

у России не хватит земли?

Чтобы всех примирить.

Чтобы всех позабыть.

Поименно.

* * *

Песком пустыни давится хамсин.

Клубится небо, душное, как астма.

Приходит в город человечий сын

ярмом любви, предтечей христианства.

Пока пространства выгоревший шелк,

как поцелуй, несет к нему Иуда,

толпа кричит: «Смотрите кто пришел!»

А надо бы куда пришел? Откуда?

Зачем? Когда закат уже кровит,

когда вся суть идеи, суть исканий

в том, как в бездомных жриц его любви

летели человеческие камни.

Чужие небеса

Маргарите Крапчан

Ты помнишь старый сквер на берегу лимана?

Сочился из окна задумчивый кларнет.

И пахло сентябрем.

Но из-за океана

ты помнишь этот сквер?

Его сегодня нет.

Ты помнишь этот дом? И за забором, рядом, —

еврейские зрачки продолговатых слив?

И плакала лоза осенним виноградом.

Ты помнишь этот дом?

Его уже снесли.

Ты помнишь тихий Днестр в эпоху листопада

и лодку, что тайком забилась в камыши,

и девочек в трико... и мальчиков...

Не надо.

Не надо вспоминать.

Они уже ушли.

Ушли. И никуда от этого не деться.

И тополиный мир, пропоротый насквозь,

как тот футбольный мяч, что мы гоняли в детстве,

скукожился и сник, насаженный на гвоздь.

И стайки воробьев, трещавших без умолку,

как взрывом отнесло за близлежащий лес.

Ты думаешь легко бездомному осколку

рассеянно скользить среди чужих небес?

А надо мной — сугроб. И тучи — как из стали.

И чудо из чудес: коты загнали пса.

А впрочем, напиши. Я думаю, доставят

по адресу: Восток, чужие небеса.

* * *

Я молился еврейскому богу по-русски

и захлебывался астматическим морем,

жрал песок пустынь

и протягивал руки

за случайным хлебом,

и не был вором.

Но таился, как вор, от ночного ветра

в городах,

где спала на камнях идея,

знал любовь и войну,

но не знал ответа —

с кем и где я?

Я варился в котле Иерусалима,

спал в снегу,

рвал рубаху ветвями акаций,

рассыпался, словно сухая глина,

не найдя для себя языков и наций.

Но однажды,

неслышно скользнув из калитки,

вышел к морю где-то у Питера или Тира

и подслушал, как Бог играет на скрипке,

репетируя сотворение мира.

* * *

Поселок ожиданьем унавожен.

Под сапогами хлюпает навоз.

Куда идти?

И я бросаю вожжи,

беспечно полагаясь на авось.

Но где-то за околицей, за небом,

за дугами рогатых коромысл,

закрытая, как пахота под снегом,

предательски ворочается мысль

о том, что я опять сижу без дела,

без навыка сижу, без ремесла,

без пониманья, что душа без тела -

как лодка без единого весла.

И снова воздух будет - как из ваты.

И в нем утонет яблоневый сад.

И мы ни в чем не будем виноваты,

когда опять воротимся назад,

как ветер возвращается победно,

как утро возвращается во тьму,

как узник после краткого побега

навечно возвращается в тюрьму.

* * *

Крик - от улицы.

Плач - от младенца.

След - от шины.

От ветра - трава.

Никуда уже больше не деться

от измены и воровства.

Здравствуй, Авель!

Ни Бога, ни храма

не бывало у нас никогда.

Лишь столбы, как ночная охрана,

по ночам стерегут города.

Стерегут от навета и сглаза,

от любовей, волшбы, белены.

Стерегут от циклопьего глаза

бесполезной луны.

Надлежало в эпоху распада

не разбрасывать камни,- а брать.

Только мне почему-то - не надо.

Я не друг себе.

Я себе - брат.

Здравствуй, Авель!

С печальным укором

не гляди.

Повинуясь судьбе,

удаляясь непойманным взором.

Я не сторож себе.

* * *

Ты живешь, как икона, в углу -

отрешенно и прямо.

И суровую нитку в иглу

сквозь ушко продеваешь упрямо.

Может, что и сошьется. А нет -

побредем подобру-поздорову.

Долгожданный, провидческий снег

уничтожил дорогу.

И не скажешь: вот Бог, вот - порог.

За метелью не видно порога.

Рождество.

Новогодний пирог.

Ни дороги, ни Бога.

* * *

И ночь бездонна, как бездонна

Звезда из Нового Завета.

На свете быть не может дома

для облака или поэта.

Мемориальный мрамор снега.

И гвозди.

И далекий свет.

И надпись на фронтоне неба:

"Здесь жил поэт".

* * *

Луну зарезали под утро,

в шестом часу, в канун Покрова.

Как перевернутая урна,

валялось небо у парома.

Вороны раздирали воздух

осколками ушедшей ночи,

гортанно падая на воду

и рассыпаясь многоточьем...

Уже ничто не отделяло

от наступающего снега —

лишь край стола да одеяло,

да женщина на фоне неба.

Она под утро воскресенья

явилась в снежном, ветхом платье —

последней милостью осенней,

последним знаком о расплате.

Остановились дни и числа.

Среди реки застыло судно.

Шел первый снег,

шел снег пречистый

на мир, исполненный абсурда,

на мир, где улица томилась,

меняя лики на личины,

где Божий гнев и Божья милость

уже почти неразличимы.

* * *

Бездомный, словно уличный фонарь,

лишенный исторической породы,

обычный человеческий словарь

перевожу на языки природы.

Я слышу, как скрипит ветвями ель,

и вторю ей, и заполошно вою,

как воет обезумевший кобель,

завидевши луну над головою.

Я так живу. Иначе не могу.

Полночных звуков расширяю спектр.

Мой бюст уже исполнил на снегу

ваятель снов, сосулек архитектор

и затаил на стеклах акварель.

Как хорошо, что мы по снегу водим

перстом судьбы, и будущий апрель

все унесет могучим половодьем.

Давай молчать из глубины листа.

На улицы, на сгорбленные крыши

уже грядет большая пустота.

И этот мир ее еще услышит.

Человек параллельной эпохи

1.

Когда телефон замолчал и умер,

а часы показывали все, что хотели,

и только сверчок верещал, как зуммер,

наискосок от моей постели,

я понял, что наконец-то вышел

из времени, из его объятий сучьих,

как язык — из азбуки,

сок — из вишен,

оставив деревьям гнилые сучья.

А за окнами так же теснились ели,

пахло псиной,

и печка давилась поленьями,

и ворота долго еще скрипели

там, по другую сторону времени.

2.

Человек параллельной эпохи,

убежавший от Судного дня, —

и не то чтоб дела мои плохи,

просто больше их нет у меня.

Разве это серьезное дело —

неожиданной прихоти для

выковыривать душу из тела,

словно зернышки из миндаля?

3.

Когда я так не вовремя уснул,

когда мне изменило чувство меры,

когда из дня, из месяца, из эры,

из времени неслышно ускользнул,

меня всю ночь искали на снегу

мои собаки, женщины и дети.

Я понимаю, что за все в ответе.

Но ничего ответить не могу.

Памяти Жени

Когда я верить в чудо перестал,

Когда освободился пьедестал,

Когда фигур божественных не стало,

Я, наконец-то, разгадал секрет, —

Что красота не там, где Поликлет,

А в пустоте пустого пьедестала.

Евгений Блажеевский

1.

...но рукой дрожащей доставая курево,

как юнец обиженный,

опоздав к обедне,

над провалом,

свищущим подле Троекурова,

задыхаюсь ревностью к своенравной бездне,

напряженно дышащей рябью спелых трав,

на которых плитами голуби уснули.

Это ж надо — выказать непокорный нрав

и споткнуться замертво

за версту до пули.

2.

А что мы знаем, в сущности, с тобой

о жизни облупившегося бюста,

торчащего фабричною трубой

в осеннем парке, где темно и пусто?

Он светится на вечной мерзлоте

бутылкой, принесенной на продажу.

И как сапог, прилаженный к ноге,

прилажен к облетевшему пейзажу.

Он предназначен пробкой на ветру,

как кляп для бочки,

как затвор для дула,

закрыть собой бессонную дыру,

чтоб по ночам из вечности не дуло.

3.

Давай поговорим о пустоте,

проделавшей дыру в беспечном быте.

Недолго пребывая в пестроте

застолий и мелькающих событий,

поймешь, что арендован пустотой

на должность записного златоуста,

как арендован клен звенеть листвой,

покуда он листвой усеян густо,

как арендован ливень петь струной,

шептать и разливаться безвозмездно,

пока не взялся коркой ледяной

заросший пруд у твоего подъезда.

Приходит осень.

И пустая плоть,

ненужная, как валенки в июле,

напоминает почерневший плод,

золу в камине и жакан от пули.

И понимаешь, что любовь чиста,

как первый луч на мартовской мимозе,

что Родина — сквозная пустота,

свистящая, как выстрел на морозе,

что догорает тополь, как свеча,

что лист его изъеден и скукожен,

что жизнь уйдет, как воздух из мяча

уходит сквозь разодранную кожу,

что под кленовый аккомпанемент

ваятель, вдохновенный и искусный,

очищенный тобою постамент

займет твоим недоуменным бюстом,

и все расставит по своим местам:

граненый воздух — предоставит зелью,

дыханье — ветру,

голос — небесам,

все остальное — в землю, в землю, в землю.

* * *

Мир уже не рифмуется. Бог

не рифмуется с небом бездонным.

Так в волнах заблудившийся бот

не рифмуется с портом и домом.

Над землей прокатившийся смерч

не рифмуется с солнцем весенним,

как сугробы — с капелью,

как смерть

не рифмуется с воскресеньем.

Я уже не рифмуюсь с тобой,

как диван и вчерашние куклы.

Слышишь, вою фабричной трубой

из окна опостылевшей кухни?

Только бездна струится из дыр —

из дивана, из кресла, из пола.

Мир уже не рифмуется. Мир —

пустота опустевшего поля.

Я собою закрою дыру,

прилипая к воскресному креслу.

И уже никогда не умру.

И уже никогда не воскресну.

* * *

Пока по эту сторону земли

мы спали, в небесах случилась осень,

пошли дожди,

и вымокшие осы

ручьем по подоконнику текли.

Мы вышли в Гефсиманию.

И тень

легла к ногам неведомо откуда.

Уже вполне напоминал сирень

до синевы удушенный Иуда.

И камни выползали из травы,

и нищие шептались у дороги

о том, что не сносить нам головы

за эту страсть.

И месяцем двурогим

цвела корова в утреннем дыму,

и мир сошел с ума по вертикали,

все перепутав,

отомстив всему

тому, что было создано веками.

Сочилась церковь Спаса на Крови,

как в воду опрокинутая чарка.

Хрустел песок.

За нами шла овчарка,

ощерив рот в предчувствии любви.

* * *

Отвори свое зеркало настежь и тихо войди

в этот мир, отразивший закат и дыхание лилий.

Там такие же сумерки нынче и те же дожди,

что сперва на Волхонке, а после на Сретенке лили.

Отвори это озеро настежь, как створку окна,

и увидишь, что время —

всего лишь налет зеленеющей ряски,

за которой светло,

за которой у самого дна

возвращаются годы и живо меняются краски.

Там твоя электричка трубит, словно юный горнист.

Покосившийся сруб устает за забором скрываться.

И такие же яблоки так же срываются вниз

с обессиленных веток, как мне доводилось срываться

и в московскую черную ночь уходить налегке,

позабыв обо всем, позабыв о ночлеге и хлебе.

Никогда я не буду синицей в твоем кулаке.

Я твой вечный журавль.

Я твой крик в остывающем небе.

* * *

Покуда снег белил ворону

на самой маковке креста,

затягивала, как в воронку,

пугающая пустота.

И слепленные, как из ваты,

из этих снежных облаков,

белели в поле две кровати,

ночник и пара башмаков.

Мы были временем без места.

И, дотянувшись до небес,

шумел, как праздничная месса,

еще не вырубленный лес.

Мы долго елку наряжали.

Шел снег.

И ночь сменялась днем.

И стыли на снегу скрижали,

начертанные вороньем.

* * *

Борису Чичибабину.

Городской сумасшедший в потертом пальто,

с головой, отсеченной при жизни от тела,

беспризорный посланник природы, никто,

пустота, без которой земля опустела.

Как случилось, что город твоим языком

расшумелся вовсю, словно пьяный безумец,

словно этому городу был не знаком

перепуганный шепот заснеженных улиц.

И стекают, как чайки на белый песок,

с предзакатных вершин коктебельского неба

помидорного солнца густеющий сок

и степные лошадки Бориса и Глеба.

Нам уже недоступны ни Глеб, ни Борис.

Нам милее сверкающий меч Святополка.

Мы — стальная держава.

За что ни берись —

отзываемся эхом стального осколка.

Мы живем в словаре архаических слов,

в перепутанном напрочь — от “а” и до “я”,

где история — свод неразгаданных снов,

а Россия — метафора небытия.

* * *

Ничего не прошу — ни хлеба, ни очага.

На иконе окна под музыку листопада

догорает тополь, гаснут Твои стога,

потому что — осень.

И мне ничего не надо.

Догорает тополь.

Время медленно движется к октябрю.

И, мгновенные истины у дождя воруя,

нет, не “дай” говорю, “возьми” — Ему говорю.

Потому что сегодня я дарую.

* * *

Ночь глуха.

Ни ангела, ни вора.

Никого. Из почерневших туч

хлещет дождь. Не вышло разговора.

Видно, небо заперто на ключ.

Тайный, словно книга иноверца,

зыбкий, словно тени при луне,

ты зачем кинжальной болью сердца

по ночам являешься ко мне?

Я не знаю, как тебе молиться.

Я твоих творений не читал.

Я безумен.

Я един в трех лицах.

Я устал.

Я бешено устал.

Желтый лист, размазывая краски,

гасит в луже огненную медь.

Я устал, как Арлекин без маски

устает кривляться и шуметь.

Но опять не вышло разговора.

Ни любви не вышло, ни суда.

Ночь глуха.

Ни ангела, ни вора.

Лишь одна холодная вода

да сырой дурак у светофора.

* * *

Осколки быта, словно бисер,

зажав в пылающей руке,

стою — ни адреса, ни писем

в бутылках по Москве-реке.

Газетный плавает обрывок.

Сплошной метелью замело

усопший двор,

раскисший рынок

и грязных нищих у метро,

и Яузы неслышный лепет,

и дом, закрытый, как Сезам,

где вечный скульптор вечно лепит

свой вечный кукиш небесам.

Стою, пока не понимая,

куда меня смела метла,

куда меня моя прямая,

моя кривая занесла.

Как и положено поэту,

я ничего не узнаю —

по ту ли сторону, по эту

безмолвной пропасти стою

на этом странном пепелище,

как после боя.

Кончен бой.

В груди голодным волком рыщет

испепеляющая боль.

Стою расстрелянной мишенью

во всей расстрелянной красе.

И кто бы знал, что воскрешенье

страшней, чем пытка на кресте.

* * *

Стальные тучи нянчили стерню,

гудела печь, река гасила ветер...

Ты — мой билет в далекую страну,

которой больше нет на белом свете.

Но есть река.

Но есть еще огонь

иных костров.

И — памяти осколки.

Давай войдем в отцепленный вагон

и тронемся, свисая с верхней полки.

И даже не спохватимся со сна

и не поймем, что память — вид недуга.

За окнами завоет тишина,

изображая грохот виадука.

* * *

Звенит в ушах хронический недуг,

как первый дождь,

как дальний птичий гомон.

И выгибаюсь, словно виадук

вдогонку за искрящимся вагоном.

Когда-нибудь и вправду унесет.

И будет путь запутанный и длинный,

как ластиком, до основанья стерт

с пустых страниц заснеженной долины.

Когда пространство новое влечет

уйти по рельсам, как уходит скорый,

не разберешь — Создатель или черт

нарисовал бегущие просторы,

макая кисть в дневной аквамарин

и, как рецепт, выписывая беды.

Сижу один. Глотаю аспирин.

Лечусь от распоясавшейся бездны.

* * *

Крик — от улицы.

Плач — от младенца.

След — от шины.

От ветра — трава.

Никуда уже больше не деться

от измены и воровства.

Здравствуй, Авель!

Ни бога, ни храма

не бывало у нас никогда.

Лишь столбы, как ночная охрана,

по ночам стерегут города.

Стерегут от навета и сглаза,

от любовей, волшбы, белены.

Стерегут от циклопьего глаза

бесполезной луны.

Надлежало в эпоху распада

не разбрасывать камни, а брать.

Только мне почему-то — не надо.

Я не друг себе.

Я себе — брат.

Здравствуй, Авель!

С печальным укором

не гляди.

Повинуясь судьбе,

удаляюсь непойманным вором.

Я — не сторож себе.

* * *

Сереет небо из пластмассы,

кончается Четвертый Рим,

цветет неон, внимают массы

евангелию от витрин.

Горит, горит реклама пиццы,

Крадется улицей стена,

И бьется тень самоубийцы

Возле открытого окна.

Брожу по улицам без прока,

а так, чтоб только грязь месить.

Чем меньше на Москве пророков,

тем больше на Москве мессий.

Они пришли. Я знаю цены

на водку и газетный лист.

Спокойно, как актер со сцены,

скрываюсь в бешенство кулис,

пока толмач толмачит бодро

и переводит, как с листа,

язык беспомощного бога

на жирный дактиль живота.

* * *

Еще темно.

И замысел не явлен.

Шумит вдали Богоявленский бор.

И сладкий запах августовских яблонь

клубится и уходит за забор.

Скупой фонарь ведет до поворота,

а там — уже неразличима суть.

Пойдешь направо — топи да болота,

пойдешь налево — голову снесут.

Смотрю из туч, как из коровьих ясель —

ни месяца, ни года, ни числа.

Еще не явлен замысел,

не ясен,

и книга жизни девственно чиста.

Ни шороха, ни возгласа, ни слова.

Поселок дремлет, звездами ведом.

И мир безмолвен.

Так безмолвен, словно

еще на русский не переведен.

Армения

Стихи

1.

Христианство, спрятанное в скалы

так, чтобы другие не нашли.

Я не знаю, что они искали

в недрах заколоченной земли.

Я не знаю, от кого таились,

как посланье — в каменный конверт.

От жары, от Заратустры или

от других, нехристианских, вер.

Уходили, прятались веками

в эти камни, как нога — в сапог.

И живет, как вера, богокамень —

камнебог.

2.

Рокот молитвы.

Ропот теней.

Скорбные лики —

из-под камней.

Господи! Сущий!

Если ты есть, —

камень насущный

даждь нам днесь!

3.

Белый месяц — выгнутая бровь

над зрачком невидимого Бога.

Так в горах скрывается дорога,

так за полог прячется любовь,

а топор — за выступом порога.

Звезды — словно вата из-под прялки.

Словно кто-то заново соткать

хочет небо. Звездная тоска

затерялась в звездном беспорядке.

Ночь тиха. Играем с Богом в прятки.

Он укрылся. Я иду искать.

4.

В небе, где тучи на скалы присели,

возле Севана у Аракелоца

я выбираю тебе ожерелье,

словно воды достаю из колодца.

И гематитовый камень на нитку

клочьями высохшей ночи нанизан.

Дай к твоим пальцам губами приникну,

бедная Лиза.

Я, как петлею, дорогой задушен.

Так не живут. Так скользят по карнизу.

Что же ты прячешься за подушку,

бедная Лиза?

Эти армянские камни, похоже, —

слепок с камней иудейских, пустынных.

Я ухожу. Я всего лишь прохожий

в сих палестинах.

А под Москвой облетают осины,

прячется Сетунь в подушку тумана.

Боже! Ну, кто тебя спрятал в пустыню,

бедная мама?

5.

Я только гость на этой снежной

земле.

И до исхода дней

я вечно тот, кто вечно — между

чужих бунтующих огней.

Но мне понадобились годы,

чтобы понять наверняка,

что в детстве пил пустую воду,

взамен грудного молока.

Что унесла меня не вера,

не мысль случайная, не цель —

я унесен порывом ветра

в слепую белую метель.

Уже не знаю: был ли, не был,

или придуман был тобой.

Как звук, исторгнутый трубой,

блуждаю в опустевшем небе.

Я выпаду тебе, как иней,

как снег, летящий в створ фрамуг, —

красивый, кареглазый и не

принадлежащий никому.

6.

Мы были там,

мы были рядом

с землей, опухшей, как от голода,

где облако над Араратом

хранило очертанье голубя,

что отыскал в кромешной мгле

кусок земной бездушной плоти.

Как будто истина — в земле,

а не в полете.

7.

С наивностью великоросса

вверяя замысел словам,

кричу ему: “Севан, откройся!”

Не отворяется Севан.

Так мог бы написать Сезанн —

голубку облака над храмом

и больно бьющий по глазам

закат, стекающий за раму,

окрестных гор, и сам Севан,

уставший прятать чью-то тайну.

Когда-нибудь и я устану.

Не отворяется Сезам.

И что нам надо было там,

где истина, сочась устало,

как мед стекала по усам,

да только в рот не попадала?

8.

Полночь новолуния. Ко сну

клонится фонарь у остановки.

Облака, как тканые обновки,

ветер надевает на луну.

Ночь черна, как высохшая кровь

в жертву принесенного барана.

И клубится вытянутый ров —

как сквозная ножевая рана.

Полночь новолуния. Четверг.

Хищный клекот горного потока.

Ночь черна. Ни юга, ни востока.

Ожидаю рейсовый ковчег —

рейсом до ближайшего потопа.

Спрячь меня, Армения, на дно

горной бездны — профилем наскальным.

Я согласен.

Я готов быть камнем

с прочими камнями заодно.

9.

Армения — страна в задушенном кармане

раскормленной горы.

Здесь прячется душа, как Иисус в Кумране,

скрывался до поры.

Две узницы одной таинственной идеи —

лицом к лицу.

Армения — сестра пустынной Иудеи

по небу и Отцу.

А я тебе — никто. Ни пасынок, ни деверь,

ни сват, ни брат.

Ревет аэропорт. Я выставлен за двери,

как ты — за Арарат.

***

Я в луже на Тверской разглядываю гордо

четвероногий стан, посадку головы –

нет, весь я не верблюд, а лишь – верблюжья морда,

жующая туман на улицах Москвы.

Я прячусь за стеклом,

и в телефонной будке

меня уже никто на свете не найдёт,

хотя пустой трамвай трезвонит о побудке

и гонится за ним вихрастый идиот.

Нет, весь я не верблюд!

Еще душа под утро

блуждает за окном, отбрасывая тень.

И обещает ночь разливом перламутра

и старый Новый год, и скорый новый день.

И первый солнца луч выглядывает справа,

как розовый язык – назойливой судьбе.

Свершается рассвет.

И, как былая слава,

болтается фонарь на спиленном столбе.

** *

В дождевике, изношенном до дыр,

танцую над асфальтом, как над бездной.

Я – поводырь дождя.

Я – поводырь

воды небесной.

На площадях, средь масок и личин,

на улицах, изрезанных трамваем,

я от дождя почти неотличим

и для людей уже неузнаваем.

Я – поводырь дождя.

И этот дождь –

единственный, кому ещё я нужен.

Но может быть, меня узнает дочь

по первым каплям и осенним лужам.

Но может быть, меня узнает сын

по скользкому и вымокшему логу,

по водосточным трубам, по косым

ручьям, перебегающим дорогу,

по струям, разъедающим пустырь,

по шороху рябины бессловесной.

Я – поводырь дождя.

Я – поводырь

воды небесной.

ТРИПТИХ

1.

А мне Господь не дал проводника.

Не понимая, где восток, где запад,

сорвавшись, словно сука с поводка,

бегу, ориентируясь на запах,

под бесконечным ливнем октября,

по осени, по прошлогодней гнили,

мне чёрт – не чёрт,

Вергилий – не Вергилий,

а впереди – ни дна, ни фонаря,

ни улиц, ни зарубки на пеньке,

ни звука.

Лишь у мусорного бака,

задравши лапу, писает собака,

рисуя схему жизни на песке.

2.

Зачем дорога, если нет конца

дороги?

Для чего в краю осиновом,

играя роли сына и отца,

не быть, по сути, ни отцом, ни сыном,

ни мастером, ни глиною? Зачем

продрогшим псом под бесконечным ливнем,

изнемогая от житейских схем,

бежать стремглав за журавлиным клином?

Свободы нет!

Незримый поводырь

меняет вечность на часы и годы.

Но горизонт, изъеденный до дыр,

ещё таит иллюзию свободы.

3.

Как хочется на круге на шестом

или седьмом, когда иссякнет вера,

остановиться, возвратиться в дом

и в дураках оставить Люцифера.

Но нет уже ни дома, ни крыльца

в пространстве, где ни выхода, ни входа.

Как сладостна, как гибельна свобода,

лишенная начала и конца.

Ревёт огонь. Изнемогает ночь.

И прямо посреди кипящей бездны,

выламываясь из привычных нот,

безумствует симфония победы.

** *

Пространственная форма пустоты –

дыра в заборе

или кукиш рамы,

застывшие солдатские кресты,

свистящие из снежной панорамы,

звезда в ночи,

огонь из блиндажа,

самоубийство (как побег из плена),

фигура бесприютного бомжа

(как сгорбленная формула вселенной).

Вселенная бездомна, как огонь,

кочующий по воющим каминам,

как осень,

как отцепленный вагон,

как запах облетевшего жасмина.

За пустотой поникшего куста

сплошной пустыней

обреченно стынет

иная жизнь,

иная пустота,

иных пустот бесплодней и пустынней.

Давай с тобой уйдём через забор,

через дыру.

И станем переулком.

И станем ветром.

И закончим спор

на перекрестке суетном и гулком.

Так дерево становится золой,

так грешница становится невинной,

трава – стернёй,

развалины – землёй,

а роща – переливом соловьиным.

Так талый снег становится водой.

Так звёздной ночью, распуская космы,

ты станешь ослепительной звездой,

перечеркнувшей падающий космос.

Нам выпала забавная игра –

щекочущий сквозняк далеких странствий.

Пространства нет!

Есть вечная дыра

в окаменевшем облике пространства.

Мы вмёртвую держались за скобу

родного дома.

Но скрипит со стоном

гнилая дверь.

Не обмануть судьбу.

Ты чувствуешь? Уносит!

Вместе с домом.

***

И когда, скользнув по камням покатым,

я проник в игольное ушко,

даже не оцарапав кожи,

стало ясно,

что уже мне не быть богатым

и верблюдом – тоже.

Я проник за камни, за самый край,

в то пространство,

где уже ни войны, ни паники,

где чадит огнями внезапный рай,

как церковный канунник – свечами памяти.

Где актёром, уже наложившим грим,

но пока не узнанным за этим гримом,

вырастает из пепла Четвёртый Рим,

ещё не опознанный Третьим Римом.

Где уже никому не быть и не сметь

быть властителем или жертвой.

Где предтечей жизни блуждает смерть

окровавленной акушеркой.

* * *

Опять горнист исход трубит,

подталкивая к землям дальним.

Но тополем пирамидальным

я насмерть к берегу прибит.

Пространство — фикция. Оно

к себе притягивает страстно

лишь тех, которым не дано

перемещаться вне пространства.

И лист тускнеет, как медаль,

в грязи родного бездорожья.

Но он не улетает вдаль —

он умирает у подножья.

* * *

Хочу к Иисусу Христу,

туда, где луна — коромыслом,

где черных ночей пустоту

еще не заполнили смыслом.

Где воет, как раненый зверь,

песок, перемешанный с ветром.

И слово, скользнувшее в дверь,

еще не назвали заветом.

Туда, где у самой воды

пока не устроены церкви,

и цели еще не видны

и даже не выбраны цели.

Где спит на заре Назарет ,

как в обмороке глубоком,

где юный еще назорей ,

пока не назначенный богом,

в застолье к исходу поста,

хвалу принимая и ругань,

целует Иуду в уста,

как самого близкого друга.

* * *

На меня из тучи бородатой

пялится, глазеет с давних пор

то ли зритель

то ли соглядатай,

то ли вор.

Я в постель ложусь, не раздеваясь,

и не сплю, как горная река.

Кто-то смотрит, словно издеваясь,

и свистит, как клакер, с потолка.

Робко прячусь, как окно, за шторы,

нищий, словно кладбище ворон.

Только воры, воры, воры, воры

на меня глядят со всех сторон.

Кто-то шепчет и шуршит над ухом,

и сулит награду, и поет…

Словно я и вправду нищий духом,

и приидет царствие мое.

* * *

Ничего не прошу — ни хлеба, ни очага.

На иконе окна под музыку листопада

догорает тополь,

гаснут Твои стога

потому что — осень.

И мне ничего не надо.

Догорает тополь.

Время медленно движется к октябрю.

И, мгновенные истины у дождя воруя,

нет, не «дай» говорю,

«возьми», — Ему говорю.

Потому что сегодня я дарую.

* * *

Бездомный, словно уличный фонарь,

лишенный исторической породы,

обычный человеческий словарь

перевожу на языки природы.

Я слышу, как скрипит ветвями ель,

и вторю ей, и заполошно вою,

как воет обезумевший кобель,

завидевши луну над головою.

Я так живу. Иначе не могу.

Полночных звуков расширяю спектр.

Мой бюст уже исполнил на снегу

ваятель снов, сосулек архитектор

и затаил на стеклах акварель.

Как хорошо, что мы по снегу водим

перстом судьбы, и будущий апрель

все унесет могучим половодьем.

Давай молчать из глубины листа.

На улицы, на сгорбленные крыши

уже грядет большая пустота.

И этот мир ее еще услышит.

* * *

Сомкнулась горловина века.

Застрял верблюд в ушке игольном.

Июль, как высохшая ветка,

шуршит в пространстве треугольном,

где тощий, словно биссектриса,

сбежавшая от геометрий,

прямой — от Глеба до Бориса

пересекаю поле смерти,

чтобы однажды на закате,

вдруг истончившись до пунктира,

скользнуть внезапно, как за катет,

за грань истерзанного мира,

где, распахнувши небо настежь,

ревет безумная свобода,

и люди, словно от ненастья,

в церквях спасаются от Бога.

* * *

Я вырос на руинах той войны,

там, где за водкой и в кровавых драках

вернувшиеся с фронта пацаны

достреливали жизнь свою в бараках,

хватаясь за ножи и топоры,

размазывая братьев по заборам.

Я тоже мог по моде той поры

заделаться убийцей или вором.

Но у меня своя была война,

свой вечный бой, который вечно длился

меж двух дворов.

И не моя вина,

что я родился там, где я родился.

Пока вели угрюмый разговор

крутые мужики в угаре пьяном,

мы пядь за пядью занимали двор,

заросший повиликой и бурьяном.

Мы шли на штурм расшатанных оград

чужих садов, ломая ветки с хрустом,

не славы ради и не для наград —

там был наш враг.

А я считался русским.

Я шёл вперед. Я был почти комдив.

Мы против комьев в полный рост вставали.

Ворчал сосед: мол, мало вас, жiдив,

фашисты на войне поубивали.

Безногая, безрукая война

ещё блуждала в переулках стёртых,

выменивая хлеб на ордена,

сверкавшие на грязных гимнастёрках.

И что нам до Великой Мировой,

застрявшей в историческом провале,

когда уже и с нашей, дворовой,

иных уж нет, а те — отвоевали.

Отец

Значит, август.

Значит, дело в августе.

Не на Спас — так на яблокопад.

Так забытый мяч, застрявший в ауте,

яблоком в траву уходит спать.

Значит, август.

Значит, дело в яблоке,

так и не надкушенном, чужом.

Старой Евой на воздушном ялике

уплывала лучшая из жён.

Таял голос в полустёртой скрипочке,

взятой в плен на той большой войне,

где судьба висела, как на ниточке,

на одной подпиленной струне.

Подавив в себе остатки крика,

то вздыхая, то визжа, как плеть,

как она скрипела, эта скрипка!

Как, срываясь, умудрялась петь

про друзей, про тех, что папиросы

так и не купили никогда.

И беззвучно выпадали росы

на разрушенные города,

где неслось разлука-ты-разлука

с этой и с противной стороны.

Я на свет родился тенью звука,

чудом долетевшего с войны

в мир, где ты, храня в дырявом ранце,

вместо жезла, — свой заплечный рок,

сам себе назначил долю агнца,

за которым явится пророк.

* * *

Пора — пора — пора

Творцу вернуть билет.

Марина Цветаева

Красные рыбы в зеленом пруду.

Желтые листья — по синему небу.

Я никогда уже к вам не приду.

Я никогда уже к вам не приеду.

Листьев и пуха беспечный балет,

шелест реки и бездонное утро

я променял на трамвайный билет

неопознанного маршрута.

Тихий Тирасполь, Москва и Париж —

помнишь, мы тоже когда-то там жили?

Это твои города, говоришь?

Это — чужие, чужие, чужие.

Видишь — чужой распластался бульвар,

Видишь — чужие усталые спины,

видишь — чужой закипел самовар

старого рынка возле Неглинной.

Мчатся вдогонку чужие дома,

мимо проносятся встречные рейсы,

и, словно шпаги героев Дюма,

кто-то скрестил параллельные рельсы.

Всё сведено к одному образцу.

Но, от чужих городов изнывая,

вы возвращали билеты Творцу,

мы возвращаем билеты трамваям.

* * *

Елене Черниковой

Осенний обморок. Лысеющий ноябрь.

Осколки листьев — словно августа осколки.

Жизнь погружается, как Китеж в Светлояр,

на дно заиндевевшего посёлка.

Осенний обморок. Изнемогает дол.

И так пугает дальний грай вороний,

что так и хочется запрятаться в подол

добропорядочной Февроньи.

Осенний обморок. И медленно на нет

сошла луна сверкающей подковой.

И тихо так. И пробуется снег

на роль врача в больнице поселковой.

Как хорошо, что мы теперь вдвоём,

и снег приносит истины простые,

о том, что мы ещё переживём

и тишину, и зиму, и Батыя.

* * *

Скульптура дерева.

Иллюзия огня.

Цветная улица, сбежавшая с палитры,

и бюст прохожего,

и на исходе дня —

горящий купол каменной молитвы.

Скульптура хохота. И чучела собак,

рванувшись из кустов, как из-за ширмы,

сосут заледеневший бензобак

небрежно припаркованной машины.

Скульптура площади, где рыночный сатир

торгует нимфам каменные кости,

и где торжественно из каменных квартир

ко мне приходят каменные гости.

Бежать, — покуда вечер не погас,

пока ещё не поздно и не рано, —

на станцию и у билетных касс

случайно встретиться с Карениною Анной,

готовою скользнуть за парапет,

туда, где ни любви, ни парапета.

Послушай, Анна! Для чего тебе билет?

Туда уже не продают билета.

Нас не учли в расценках на отъезд

и страховой не выписали полис.

Но бог не выдаст и свинья не съест,

пока на рельсах изнывает поезд,

и жжет охота к перемене мест.

***

Что теперь говорить? Что летаю? Нет, не летаю.

Нет, летал когда-то.

Когда-то и это было.

Хоть бы раз поглядеть на далекую эту стаю,

что меня на этой земле позабыла.

На земле, на которой все меньше и меньше места,

как в купе отцепленного вагона.

А вдали — луна, как брошенная невеста,

разрыдалась звездами в полнебосклона.

Что теперь говорить?

Я ведь тоже когда-то вызрел

в том краю, где растет виноград и алеют вина.

Я забыт, как на поле боя забытый выстрел,

выбирающий цель, которой уже не видно.

***

Господи, вспомни, ведь это же я —

в новой матроске.

Рядом со мною мама моя

на перекрестке.

Так и стоим под ослепшим дождем

южного полдня.

Словно чего-то по-прежнему ждем.

Господи, вспомни!

Сам меня выбрал и Сам не узнал,

и никогда не узнаешь, похоже.

Я ничего Тебе не доказал.

Ты мне — тоже.

* * *

И когда это было — мне вспомнить уже не дано.

На царапину памяти не наложить подорожник.

Но всплывают ночами, как кадры цветного кино,

балагула, весёлый портной и безногий сапожник.

Три ошибки войны по ошибке оставлены жить

в этом маленьком городе, там, где по воле Господней,

вечным Жидом назначен был каждый расстрелянный жид,

под стволом автомата встававший на край преисподней.

Три ошибки судьбы выпивали сперва по одной,

бесконечный свой спор завершая едва ли не дракой.

Балагула — уздечкой, портняжьим лекалом — портной,

а безногий сапожник сурово размахивал дратвой.

И на их пиджаках полыхали войной ордена

за Берлин и Варшаву, за взятие рая и ада.

За безногую жизнь осушали стаканы до дна

и за то, чтобы помнилось то, что и помнить не надо.

Три ошибки беды — рядовой государственный сор —

как подбитые птицы, клевали субботнюю пайку

и тянули вино, и тянули пустой разговор,

и тянули, напившись, свою «тумбала-балалайку».

Где я видел их лица? Зачем выплывают они

из далёкой страны, нагоняя тоску и усталость,

из забытых времён, от которых остались одни

головешки пожарищ, и даже страны не осталось.

На руинах страны догорел окровавленный век,

что охотился так, как за дичью охотится лайка.

Только ветхая память осталась, сухая, как Ветхий Завет.

Только три старика. И суббота. И «тум-балалайка».

* * *

Марине Кудимовой

Когда закончится гражданская война,

нам будет явлена единственная милость —

определить, чья большая вина

в том, что случилось или не случилось.

Когда в лесах завоет тишина,

а снайперы, уставшие по целям

работать, выпьют горькую до дна,

по рыночным закупленную ценам,

когда воронки зарастут травой,

и снова обретётся чувство меры,

останутся до новой Мировой

последние минуты или метры.

Лесные звери выйдут из лесов,

и Гамлет, ослепительный и лёгкий,

пойдёт на бой за тени всех отцов,

убитых и освистанных с галёрки.

Но Бог не выдаст, и свинья не съест.

И мужество останется в почёте.

И на погостах крест пойдёт на крест.

Всё будет хорошо в конечном счёте.

И голубь принесёт благую весть,

запрятанную в гроздьях винограда,

что жизнь не кончилась, что жизнь, конечно, есть

не только на вершине Арарата,

но в Химках или Солнцево. Бог весть,

где для героев сыщется награда.

* * *

Маше Ватутиной

Бог в России живёт не в хоромах

и не в храмах, где льётся елей.

Бог живёт на насупленных кронах

облетающих тополей.

Бог живёт на дубах и осинах

и плетёт за узором узор

на иконах пронзительно синих

чудотворных озёр.

Дышат тайной древесные руны

на свистящем пространстве пустом,

где Даждьбог породнился с Перуном,

а Перун породнился с Христом.

Пахнет кровью таёжная месса.

Рвётся в небо январская стынь.

И молитва почти неуместна,

как и выбор святынь.

На развилке меж адом и раем,

где блуждают лишь ветры одни,

ты поймёшь, что не мы выбираем.

И не нас выбирают они.

* * *

Это цвет вытесняет цвет,

уменьшая короткий век его.

Это боль сочится, как Новый Завет

просачивался из Ветхого.

И как будто бандитской финкой — в бок —

я нанизан, как туша — на вертел.

Это во мне умирает бог,

который в меня так верил.

* * *

И снова я к тебе не успеваю.

И мне уже, наверно, не успеть,

не выдохнуть, не встать и не посметь

сказать тебе, что я не успеваю.

Я знаю: за чертой готовят плаху!

Да будет казнь!

Да будет на заре!

Мир праху твоему! Свобода — праху,

свободному, как кровь на топоре,

в театре, где история — раба,

безгласная служанка Мельпомены,

рожденная, как Ева из ребра,

из синтеза коварства и измены.

Как та Иерихонская труба,

невинная приспешница Навина,

история преступна и невинна,

невинна и преступна, как раба,

страшащаяся вечно не успеть

на вечный пир, на собственную смерть.

Вот так и я к тебе не успеваю.

И мне уже, наверно, не успеть,

не выдохнуть, не встать и не посметь

сказать тебе, что я не успеваю,

что по пятам за мною из огня,

поспешно за собой мосты сжигая,

бежит, бежит, за мной не успевая,

эпоха обречённая моя.

* * *

Я воровал берёзовые чурки,

и соскребал с коры сосновый клей,

чтобы в огне обшарпанной печурки

моей осине было веселей.

И словно растревоженные мысли,

где каждая по-своему права,

чернильным дымом из печи, как мыши,

бежали в небо мокрые дрова.

Я жил, нигде не прикипая к месту,

и руки примерзали к топору,

когда, скрипя, торжественную мессу

осины совершали поутру.

Я жил в краях, где из-под ледостава

бездомные ломились топляки,

но злая, подозрительная слава

брела за мной вдоль берега реки

и тёмным лесом, тропками прошитом,

где, не предав ни Ягве, ни Христа,

я шёл снегами Вечным русским Жидом,

и мне во след свистели поезда.

А впереди, отмеривая даты

и километры, плёлся зимний лес —

как Моисей, седой и бородатый,

и как Христос, вернувшийся с небес.

* * *

Кругом песок.

И лица — как из гипса.

И неба расползающийся шёлк.

Наверно, я не вышел из Египта.

А если вышел — так и не дошёл

до купины, до истины, до света

и до обломков золотых тельцов.

И без меня святой Ковчег Завета

пылал на спинах новых мудрецов.

Они меня нарочно не пустили

на этот пир, закрывшись на засов.

И мне уже не выйти из пустыни

и не догнать отцов и праотцов.

И я пошёл по зимникам, заимкам,

в краю, где мир сугробами зачат,

где в зимнем небе моментальным снимком

тоскует замороженный закат.

Кругом снега.

Замёрзшие осины.

И схваченная инеем луна.

И мне уже не выйти из России,

пока в снегах не вспыхнет купина.

* * *

Дальний пригород. Ночь холодна.

Чьи-то тени на белой стене.

Словно здесь не земля, а луна

на обратной её стороне.

Наизнанку развернутый свет.

Наизнанку развернутый звук.

Это снег. Это новый завет.

Это снова куда-то зовут.

Это манна засыпала двор

и дома, и мою колыбель.

Лишь у мусорной свалки, как вор,

озирается старый кобель.

Это снег. Это новый завет.

Это неба разодранный кров.

Из-под белого снега на снег

проступает ленивая кровь.

По дороге, под топот и лай,

где столбы из асфальта растут,

к заповедной земле, за Синай,

молодые собаки идут

то на Запад, а то — на Восток,

в ерихонские трубы трубя.

Я залаял бы, если бы смог,

да боюсь обнаружить себя.

* * *

Пространство между Тверией и Тверью,

от Волги и до Галилейских вод,

едва сочится, словно свет под дверью.

Но связывает общий небосвод

и Тверию, откуда, неугодный,

в Крестителеву школу Сын Господний

пускался в путь, превозмогая ночь,

и Тверь, где мрачно угасает вера,

где ходит в школу, заслонясь от ветра,

любимая,

моя,

чужая дочь.

* * *

Запятые птицами упорхнут

с пожелтевших страниц, едва

полевая гроза просвистит, как кнут,

перемешивая слова.

Потому что в начале был звук в ночи,

а не слово, не жест, не мысль.

Жизнь рождалась, как яростный треск в печи,

из которой бежала мышь.

И останется только этот треск,

эта мышь из пещной норы.

Ну а я, дорогая, всего лишь текст,

недописанный до поры.

А ещё — собака. Я весь, как есть,

слышу всё, чем живёт навоз.

Оттого и страсть к перемене мест,

что бежит от тела, услышав весть,

непутёвый собачий хвост.

* * *

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей…

Осип Мандельштам

Эта осень расставила всё по местам

и застыла на веки веков.

Потому что кончается век-Мандельштам

и является время волков.

Если все волкодавы сидят на цепи,

ожидая бесплатных костей,

я не чую дыханья сибирской степи

и не жду воронёных гостей.

Только месяц в распахнутом небе страны

золотыми ушами прядёт.

Мы давно и настолько уже не нужны,

что за нами никто не придёт.

Только бродит по улицам ветер-солист,

спотыкаясь на каждом углу.

И похожий на сердце, изношенный лист

прилипает к ночному стеклу.