Posted 2 ноября 2019,, 07:24

Published 2 ноября 2019,, 07:24

Modified 7 марта, 15:37

Updated 7 марта, 15:37

Владимир Мощенко: "Не любые слова доверяю по ночам своему дневнику"

Сергей Алиханов

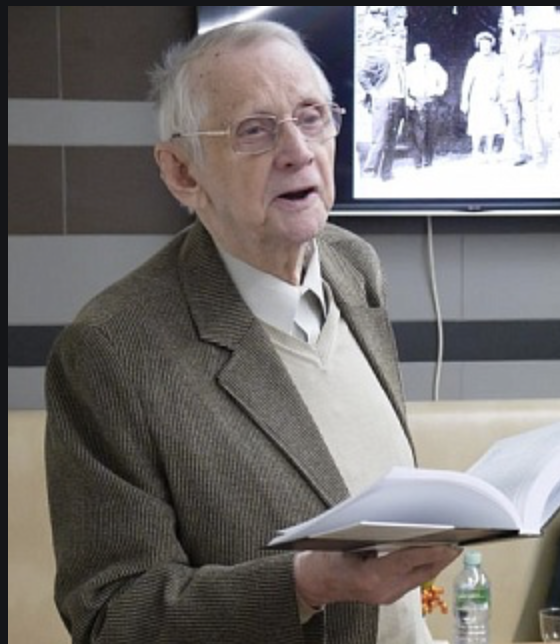

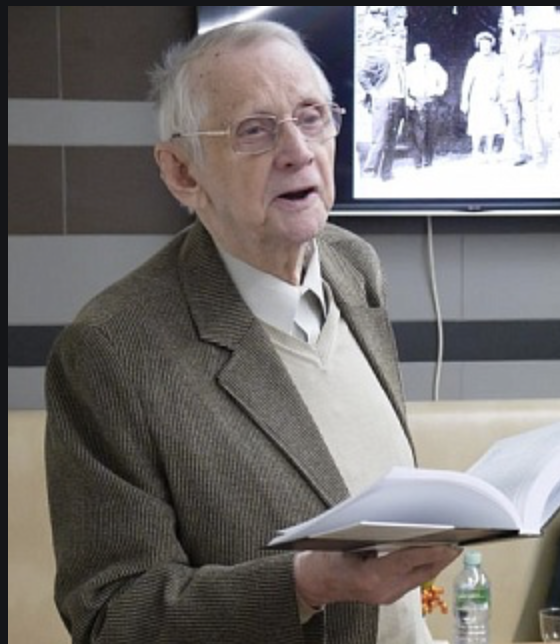

Владимир Мощенко родился в городе Артемовск в 1932 году. Окончил Литературный институт имени Горького, Высшие академические курсы МВД СССР. Автор стихотворных сборников: «Навстречу ветру», «Древо», «Солнце и снега», «Зеленая ночь», «Родословная звука», «Воспоминания о дилижансе», «Незнакомый полустанок», «Оползень», «100 стихотворений», «Вишневый переулок», «Здравствуй, странник. Избранное», «Листопад всея Руси». Автор антологий: «Строфы века», «Век перевода», романов «Блюз для Агнешки», «Беженец», «Голоса исчезают - музыка остаётся» и других книг прозы.

Член Союза Писателей СССР с 1972 года, член Союза писателей России.

Непрестанная изменчивость мира, и даже современность, вовсе не на переднем плане, не открытие, а фон, способ передачи глубочайших душевных раздумий и переживаний. Владимир Мощенко вовсе не нарочитый ретроград, не радетель статики художественных форм, и в своем творчестве передает все разнообразие жизни, текучесть ее и подвижность.

Этой осенью исполнилось ровно 50 лет нашей с Владимиром Николаевичем дружбе. В 1969 году в Тбилиси нас познакомил Александр Петрович Межиров, прилетевший туда на очередные юбилейные торжества. На проспекте Руставели, рядом с издательством «Мерани», мы пожали друг другу руки, и мой новый знакомый представился:

- Владимир Мощенко.

Мы были примерно одного высокого роста, и улыбнулись друг другу. В тот год я поступил в волейбольную аспирантуру ГЦОЛИФКа, готовился идти в осенний призыв в армию, и был постоянным читателем газеты «Советский спорт», главным редактором которой был поэт Николай Тарасов (именно в «Советском спорте» были впервые опубликованы стихи Евгения Евтушенко).

И тут, возле издательства, я вдруг вспомнил, что в «Советском спорте», которой читал постоянно, недавно было опубликовано стихотворение Александра Межирова «Шахматист». Невольно я процитировал первую строчку: «А у Мощенко шахматный ум...».

- Да-да - улыбнулся Александр Петрович — это он. Теперь ты знаком и с моим героем...

К тому времени Владимир Мощенко уже выпустил два сборника стихов, и работал в Тбилиси в Окружной военной газете «Советский воин». С Межировым они были знакомы уже лет десять, и неоднократно вместе ездили по Грузии.

С тех пор в течение полувека в нашем с Владимиром Мощенко общении происходили события, весьма характерные для эпохи. В самом начале 90-х недолгое время я был бизнесменом, и Владимир Николаевич пригласил меня выступить на Коллегии МВД в здание в Газетном переулке. Я поделился с людьми в сияющих погонах, на чем, по моему скромному мнению, охраняя нас, можно еще и зарабатывать. Тогдашнее мое выступление оказалось очень важным, потому что Владимир Николаевич, провожая меня до часовых на выходе, сказал:

- Мы послушали тебя, и все твердо решили делать только свое дело, и никогда не заниматься никаким бизнесом.

Вскоре, перестав заниматься торговлей, я стал зарабатывать статьями о джазовых компактах для газеты «CD-про.ру». И Владимир Мощенко - автор романа о джазе «Блюз для Агнешки» - в то, до интернетовское время, снабжал меня информацией, и делился со мной телефонами великих джазистов. С Алексеем Козловым, «Козел-на-саксе», меня познакомил, именно, Владимир Николаевич - https://alikhanov.livejournal.com/1526669.html

Все эти годы я старался не пропускать ни одного поэтического вечере Владимира Мощенко, где бы они ни происходили. Владимир Мощенко читает стихотворение - https://youtu.be/-7cGYuQ3yqU К сожалению, это один из очень немногих сохранившихся качественных видеороликов.

Сейчас Владимир Мощенко, человек весьма преклонного возраста, и живет у дочери, которая вышла замуж за испанца, в Кордове. Владимира Мощенко уже не поснимаешь в ЦДЛ, а именно там, в Малом зале, я восхищенно сказал Владимиру Николаевичу:

- Вы - последний шестидесятник, и помните все свои стихи наизусть!

- Стихи сами всплывают в моей памяти, я их вовсе не учу. Я слышу и слушаю стихи в своей черепной коробке, - тут Владимир Николаевич улыбнулся, и прикоснулся к своей голове. -- Главное же - поэту необходимо смотреть, как реагируют люди на каждую его строчку. Надо видеть глаза людей и реакцию зала - нельзя упускать.

И тут Владимир Николаевич процитировал Евгения Баратынского:

«Он знал кто он, он ведать мог, какой могучий правит бог его торжественным глаголом...».

- И, кроме того, необходимо помнить и знать свои стихи наизусть - поскольку это единственная доступная поэту форма уважения к собственному творческому труду. Эту бесценную возможность чувствовать живую обратную связь нельзя упускать. И в этом, кстати, главный секрет успеха шестидесятников - все они выступали и читали стихи, глядя в глаза переполненным тысячным залам, и только поэтому они навсегда остались в наших глазах...».

Владимир Мощенко один из феноменов поэзии называет - «по ту сторону строки», и действительно за его стихами возникает неведомое лирическое пространство:

Кем я был? Повестушкой короткой,

Тою самой подводною лодкой,

По которой соскучилось дно.

Я был узником всех одиночек.

Ты моих не запомнила строчек.

Отзовусь я тебе всё равно.

И не лгу я, что лиственным словом

Отзовусь в переулке Вишнёвом

И в шиповнике вдруг прошуршу.

Или в поле, меж теми стогами,

Стану я золотыми слогами,

Недоступными карандашу.

Наш автор поэт Евгений Рейн кратко выразил общее мнение: «Владимир Мощенко принадлежит к элите русской поэзии без надрыва и снобизма».

Эмиль Сокольский поэт, критик, неутомимый путешественник по России, написал: «Мощенко чувствует тайну невыразимого, он против игры в слова и образы, ему важна глубинная поэтическая суть пережитого, перечувствованного; будешь ли при таком серьезном отношении к поэзии высоко оценивать себя?

Поэт строго придерживается классической манеры письма; по своему дыханию он родственен Александру Межирову, Владимиру Соколову, Александру Ревичу, Семёну Липкину; каждый прожитый миг полон для него «высокого значения», и за каждым стихотворением стоит судьба. Это нынче редкость.

Редкость также — живая теплота строк при заметной возвышенности интонации... начинаю листать книгу Владимира Мощенко — и ухожу с головой в его мир, слушаю его стройные мотивы...».

Александр Ревич - поэт, переводчик, профессор Литературного института имени А.М. Горького предвидел: «...поэзия Владимира Мощенко - родом из «тихих» 70-х, когда лирическая страсть к подробностям и частностям обыденного бытия была особой формой сопротивления казённому диктату... Мощенко понял то, что прекрасно знали лучшие русские поэты прошлого, что подзабылось стихотворцами недавнего времени: не надо ничего доказывать, с мечом в руках отстаивать какую-то важную идею. Надо творить мир, свой, единственный, где идеи сами по себе живут, как в реальности, где всё недоговорено и недопонято. Всё недосказанное, но несущее точность и глубину».

Но точнее всех стихами о поэте сказал Александр Межиров:

А у Мощенко шахматный ум -

Он свободные видит поля,

А не те, на которых фигуры.

Он слегка угловат и немного угрюм, -

Вот идет он, тбилисским асфальтом пыля,

Высоченный, застенчивый, хмурый.

Видит наш созерцающий взгляд

В суматохе житейской и спешке

Лишь поля, на которых стоят

Короли, королевы и пешки.

Ну а Мощенко видит поля

И с полей на поля переходы,

Абсолютно пригодные для

Одинокой и гордой свободы...

И вот стихи поэта - плоды этой свободы:

* * *

Я пригласил кавалергарда.

Он кивер снял: «Врубай хард-рок».

Дитя родного авангарда,

И ты продрог, и я продрог.

Зимой вытаскивать занозы

Из хрупких душ куда трудней.

Что ж ты не скажешь, что заносы

Не для саней и для коней?

И все-таки снега сгорели,

И содрогнулся небосвод.

Кто прозевал весну в апреле,

Тот лета в мае не найдет.

* * *

Вот старый Бахмут. Вот речная излука.

Соборная площадь. Гудящий базар.

Скрипенье подвод… Родословная звука.

Пускай и убогий, но все-таки дар.

А солнце! А запах плетеной корзины!

Холодная Балка. Болото. Лозняк.

И крик мотовоза. И скорость дрезины.

Открытые окна. И лунный сквозняк.

Плакучие ивы. И вот уж Бахмутка.

А там, у моста, камыши кое-где.

И выстрел отца. И подбитая утка.

И кровь на крыле. И круги по воде.

И Южный вокзал. И вагон. И разлука.

И сельское кладбище. И воронье.

Подарок судьбы. Родословная звука.

Богатство мое и несчастье мое.

* * *

Сказал рассудку вопреки,

Не помышляя об удаче.

Там, по ту сторону строки,

Не так, как здесь. Там все иначе.

Но я тебя предостерег.

Подумай. Это так опасно.

А в дом ворвался ветерок.

И что-то ищет. И напрасно.

Ведь было все давным-давно.

Но не искать – намного хуже.

Ты согласись, что здесь темно,

А там луна и звезды в луже.

Я друг тебе. И не злословь.

Сегодня ночью воздух выпит.

Там, по ту сторону, любовь,

И жалок все-таки эпитет.

И телефонные звонки,

Ей-Богу, ни к чему сегодня.

Там, по ту сторону строки,

Господня воля. Да, Господня.

* * *

Я увидел спозаранок

Незнакомый полустанок.

Три минуты остановка. И перронная возня.

Здесь не девушки – девчата.

И ведь это жизнь не чья-то,

А моя и для меня.

Так врываются нежданно

Полусвет и полумрак.

«Где еще два чемодана?

Где записка для Ивана?

Ну, пора. Прощай, казак!»

Так привычно и так странно.

Спешка. Запахи. Сквозняк.

Вон «КамАЗ», а вон телега.

«Глянь, казак мой пьян в дугу».

Здесь почти что нету снега.

Тайну своего побега

Разгадать теперь могу.

Я увидел спозаранок,

Как деревьям нужен свет,

Как скребут полозья санок

По земле, где снега нет.

* * *

Когда все были живы и здоровы,

По улице окраинной брели,

Вздымая пыль, мычащие коровы.

И запах свежевскопанной земли

Мне нравился. Я видел, как лопата

Лежала у распахнутых ворот,

И чей-то голос: «Это «Травиата».

Потом другой: «Совсем наоборот.

Не «Травиата», Бог с тобой, «Аида».

И звуки репродуктора в окне.

А я грустил, не подавая вида:

В кино хотелось, как хотелось мне!

В тот год мы часто Чаплина смотрели.

Я ничего не знал тогда смешней.

Огни Большого Города горели

В душе едва проснувшейся моей.

Еще я помню: с нашим домом рядом

У церкви выгружали кирпичи.

Она уже давно служила складом,

Тут больше не святили куличи.

Гудков далеких паровозных зовы.

Фиалки. Сумрак. Шорохи. Теплынь.

Тогда все были живы и здоровы.

И наш сосед преподавал латынь.

ПО ПУТИ В СОЦГОРОДОК

Вот ветер был за Джезказганом!

Мы с мамой шли в соцгородок.

И в этом воздухе стеклянном

Уже я двигаться не мог.

И вьюга мне глаза колола

И люто била по ногам.

А в это время наша школа

В тепле читала по слогам.

Я стал почти что как ледышка.

Вокруг синё. Хоть волком вой.

И вдруг я вижу: рядом – вышка,

На ней – в тулупе часовой.

Он закричал: «А ну, отрава!

Погибель ищешь пацану?

С дороги повертай направо.

Давай скорей, не то пальну!»

И тут раздался голос зека:

«Ведь там сугробы, душегуб!»

У пожилого человека

Чернели корки вместо губ.

Стоял он около подвала.

И свирепел собачий лай.

А мама до смерти устала.

«Стреляй! – сказала. – Ну, стреляй!»

МЕЛАНЬЯ СЕМЕНОВНА

Пришла ты в апреле восьмого числа.

Ты нас разыскала, согрела, спасла.

Икону Царицы Небесной внесла

В домишко, недавней бомбежкой помятый.

Сказала: «Сынок, не грызи карандаш.

Поправишься ты и экзамены сдашь».

И я за тобой повторял «Отче наш».

Конечно, ты помнишь. Весна. Сорок пятый.

При чем же тут годы? При чем твой погост?

Меланья Семеновна, кончился пост.

У нас впереди Николаевский мост.

Китайских фонариков звездочки всюду.

Они – продолженье пасхальных свечей.

Кончается ночь. Аромат куличей.

Чей взгляд у тебя? Догадаться бы – чей.

И первая зелень, подобная чуду.

Чей взгляд у тебя? Но не задан вопрос.

Я все-таки выжил и все же подрос.

Меланья Семеновна, слышишь? «Христос

Воскресе!» И новая радость ответа.

И вот Николаевский мост позади.

Цветастая шаль у тебя на груди.

«Стучись хорошенько да всех разбуди».

Еще не светает, но сколько же света!

ТРОФЕЙНЫЕ ФИЛЬМЫ

Как богато мы, нищие, жили!

Ты почти что босой – все равно!

Для тебя – Тито Гобби и Джильи,

Красота и Аиды, и Джильды.

Это юность. И это кино.

Ведь для умного и для тупицы

Был тогда одинаковый шанс,

Если, кроме «Индийской гробницы»,

Демонстрировали «Дилижанс».

И трубач по фамилии Грегер

Нам играл в подворотне регтайм.

А потом симпатичный бутлегер

Погибал ради тайны из тайн.

Славлю щедрости кинопроката

За влюбленную насмерть трубу,

За судьбу фантазера-солдата

С верой в женщин и с пулей во лбу.

* * *

Возле церкви Вознесенья

Пахнет тленом и рекой.

Неужели на спасенье

Нет надежды никакой?

За оврагом – китежанки,

Различимые едва.

Над могилою крестьянки –

Полустертые слова.

* * *

Ангеле святый, твою поруку,

Твои крылья ощущаю въявь.

Укрепи мою худую руку

И на путь спасения наставь.

На земле держусь я что есть мочи,

На земле, боготворящей высь.

Ты прости мне дни мои и ночи,

За меня ко Господу молись.

* * *

Вон как оголилось корневище,

Будто бы начало всех начал!

Там, где прежде было городище,

Радонеж удельный воссиял.

Терема, палаты и лачуги.

Переулок травами пропах.

После боя сброшены кольчуги.

Синий ветер. Паруса рубах…

Вижу я, как загляделся Сергий,

А над ним, желтея добела,

Словно бриллиантовые серьги,

Вдеты прямо в солнце купола.

ИСПАНСКИЕ СТИХИ

1

БИЛЬБАО

Ты вырублен из самых белых скал.

Твои маслины зелены и желты.

Все, что Рукова в зодчестве искал,

Вот этим утром, кажется, нашел ты.

В порту на стенах – изумрудный плеск.

Мох на камнях гранитного забора.

И ратуши модерн. И шпиля блеск.

И готика старинного собора.

Сейчас рассвет. А ночью я усну.

И я во сне увижу перевалы,

Сванетию, над башнями – луну.

Проснусь – и снова белые кварталы.

2

МАРИЯ

Детство, детство – поминай как звали!

«Браво, браво!!» – хлопают льстецы.

Что тебе на память отковали

Хитрые цыгане-кузнецы?

Девочка, ты стала самозванкой,

Пляшущей, поющею цыганкой.

Видно, обольстил тебя пример

Самых знаменитых петенер.

Только удивляться я не стану:

Знаю, чьи костры в твоей судьбе.

Помолись святому Каэтану –

Может быть, поможет он тебе.

* * *

Анне Лоран

Была поэма девять лет назад:

«Пти-Монпарнас», и Люксембургский сад,

И Сена – без подсказок и цитат.

Еще нет листьев и уже нет почек.

Парижская весна без проволочек.

Губительна она для одиночек.

Кто виноват? Да я и виноват.

Была поэма девять лет назад.

А что осталось? Только девять строчек.

* * *

И даже наша боль – благая весть…

Юлия Покровская

1

На память твой сюжет пришёл.

Окно. Больничная палата.

Колеблется берёзы ствол,

Как тога Понтия Пилата.

«Христос воскресе!» я кричу.

Апрель – и половодье почек.

Ты будешь рада куличу:

Оставил я тебе кусочек.

Когда повязку снимут с глаз,

Весь мир предстанет поэтессе.

И скажешь ты, чтоб свет не гас,

В ответ: «Воистину воскресе!»

2

Спасайся же! Беги за стрекозой,

Чтоб не ослепнуть в этой теми зыбкой.

И знай: слеза сменяется улыбкой –

И нашею становится слезой.

Кто был в твоём бреду? Те, кто внизу

Кричал: «Немедля прекрати охоту!»

А ты училась у неё полёту,

У стрекозы. И не стирай слезу.

3

Позабудь о могиле наяд,

О летейском дыхании грота.

Пусть себе финийкийцы вопят –

Подвывать им тебе ли охота?

А сатир среди веток притих:

Где ты, мол, в этом мире, открытом

Для Билитис, рождающей стих,

И царапает землю копытом.

Зря надеется он. Ты – ничья!

Ну же, прыгай от радости, прыгай!

А сатир сгоряча для ручья

Вмиг пророет канаву мотыгой.

* * *

И ты оглянулся на звук, будто звук

Возможно увидеть. И в роще сосновой

Гривастая тень зазвенела подковой.

И тут же растаяла. Что это вдруг?

Знакомый соблазн и знакомый намёк.

И как же заезжены эти словечки!

И жалки… Уж лучше бы жало уздечки.

А где же кадильница? Где ж тот дымок?

Глупец, ты поспорил опять с красотой.

Но спор с красотой бесполезен и краток.

Что есть у тебя? Только этот задаток

Твой звук. Не серебряный, не золотой.

* * *

В междуречье Суры и Свияги

Заливало дождями овраги.

Половодье смывало мосты…

Жизнь прошла. Но по-прежнему ты

Там, где жмутся друг к дружке коняги.

Ну, скажи, сколько не был ты дома?

Пар. И спины коняг. То не дрёма.

То удел – и не так уж он крут.

И не дрогнет хоть чей-нибудь круп

Под раскатом осеннего грома.

* * *

Соколовская гитара

До сих пор в ушах звенит...

Из старой песни

Морок. Наважденье. Чары.

Слов никак не подберу.

Это струны той гитары

На сегодняшнем ветру.

Неужели всё сначала?

Дай на водку пятачок!

Нету целого квартала…

Что осталось? Сквознячок.

«Вот-те, сударь. Нам не жалко.

Хуже смерти – недобор».

Обезумевшая галка

Слёту села на забор.

Чистит перья, как монету.

Видит новые дворы.

А забора вовсе нету:

Только воздух той поры.

Только воздух. Только морок.

Галка крикнула тогда:

«Ты горишь. Видать, за сорок.

Мне сгореть прикажешь? Да?

Впрочем, ты ведь не из выжиг.

Просто речь твоя пьяна.

Прощевай-ка, чижик-пыжик,

Непутёвая струна».

* * *

Я до сих пор не могу понять,

как это происходит…

Николай Гоголь

Где ж ты, пламя? Хотя бы сегодня ударь.

Только лижешь страницы по краю.

На Васильевском острове старый фонарь

Умирает – и я умираю.

Тот фонарь в окруженье чудовищных плит.

Запредельностью каждая дышит.

Я хочу закричать – ну а будочник спит.

На коленях – картуз. И не слышит.

Не оглянется даже соседский дьячок.

Постарел он. И ряса измята.

Не ходок он на Невский. А там башмачок

И сапог отставного солдата.

Подожди-ка, фонарь. За тобою вослед –

Я. С последним теплом под полою.

Я молиться хочу. Так зачем ганимед

К магазинчику вылез с метлою?

ЖЕРЕБЁНОК

На виду у наших деревенек

Для него готовящих узду,

Он давно ль поднялся с четверенек,

Необсохший, словно бы на льду.

Бьёт хвостом по крупу кобылица.

Звёздочка на лбу. Родная масть.

За телегой где-то пыль клубится,

Чтобы в знойном мареве пропасть.

И оттуда донесётся ржанье,

Бьющий по ушам натужный храп.

И по коже пробежит дрожанье.

Эх, на волю вырваться когда б...

А потом бы по росой омытым

Травам поскакать вон там, вдали,

Чуя неподкованным копытом

Грозную уступчивость земли.

ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНЬЯ

Хоть была Голгофа наяву,

Утром Ты пришел ко Мне нежданно.

Я не одинока. Я живу,

Как велел Ты, в доме Иоанна.

Чей-то ослик около крыльца.

Улицы обыденные звуки.

Не забуду Твоего лица

И гримасу нестерпимой муки.

И следы я помню от гвоздей.

Я Твои поцеловала ноги.

Я решила быть среди людей,

Выбрала, Сынок, Твои дороги.

Ходят к нам Твои ученики,

Просят у Меня благословенья.

Ты не осуждай Моей тоски

Ныне, в годовщину воскресенья.

Если ночью не смыкаю глаз,

Я с Тобой. Меня Ты не оставишь.

И в «Сионской горнице» для нас

Ты опять Свое бессмертье явишь.

Тянутся томительные дни.

Знает мир: пуста Твоя могила.

Ну, а тех, кто требовал: «Распни!»,

Я и пожалела, и простила.

МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ

Я не имела своего угла.

Меня стыдилась нищенка-старуха.

Она вослед шипела: «Ну и шлюха!»

Но у мужчин я денег не брала.

Зосима, отче, нет прощенья мне.

Была доступна я и солдатне,

И торгашам, на все для них готова.

Один матрос меня на корабле

Позвал, куражась и навеселе,

И я пошла, не проронив ни слова.

Когда же Иерусалимский храм

Мне двери не открыл свои ни разу,

Себя я ощутила как проказу,

И как чуму, и как кромешный срам.

И мне за то удел был высший дан.

Я поняла: так жить – невыносимо.

Три хлеба я взяла с собой, Зосима,

И плача перешла за Иордан.

Тот день я помню, отче, и поныне.

Я наконец была одна в пустыне,

И лев прошел спокойно стороной.

Здесь только Бог беседовал со мною.

Смотри, я воспаряю над землею.

Ведь это Он, Зосима, правит мной.

Я о пощаде и не заикаюсь.

Я сокрушаюсь каждый день, я каюсь.

Благослови – молю тебя в тоске.

Неграмотной росла, жила в незнанье.

Но я свое последнее желанье

Вот здесь начертаю на песке.

* * *

Во всех оврагах – палая листва.

Полно её и на сосновых лапах.

И, как горбушка, тут земля черства.

И еле уловимый хлебный запах.

Зачем тебя я к озеру привёз?

Зачем читал державинскую оду?

Тогда не бухал, как сейчас, насос,

По-воровски выкачивая воду.

Вон сколько стало новых островков!

Не это ль знаки рыбьего замора?

А я – старик. Ты погляди – каков.

Как будто пёс у ветхого забора.

Вот встретиться б с тобой! Всё ль молода?

Задать тебе всего два-три вопроса.

Но тот насос бухтит, как никогда.

И, может, только слову нет износа.

* * *

Колечко унесла сорока.

Порхнула мимо голубей.

А ты не плачь, а ты попей

Квас из берёзового сока.

Ишь, как на волю рвётся грудь!

И мягки в огороде грядки.

Сорочьи не твои ль повадки?

Что ты нацелилась стянуть?

То для подружки лишь загадка.

Недаром же её дружок

Твой сарафан семь раз прожёг.

Заплатка тут, и там заплатка.

Уж он такой. Всё – напролом.

Паслён в росе. Кругом – окурки.

И пахнет от его тужурки

Соляркой и чужим теплом.

* * *

Под вереском, под можжевелом

Места эти. И под сосной.

В цветенье, почти оробелом,

Очнувшийся лес боровской.

У ветра венчальные игры.

Вот где прозревают слепцы!

Внизу прошлогодние иглы

Златятся в пороше пыльцы.

Краснеют смолистые шишки.

Тут всё – за побегом побег.

И вдруг – будто молнии, вспышки:

В кустах – нерастаявший снег.

И светло-зелёные свечи

Не тают, но тайну таят.

Молитвы твои человечьи

Не с ними ль в родстве состоят?

* * *

Забыл ли, как на речке Ольше

На валуны бросало плот?

Ну, видишь, праздников всё больше,

Хотя на убыль жизнь идёт.

И снятся брёвна, снятся скобы,

И я – как будто плотогон.

А для чего? А это – чтобы

Не бегать ни за кем вдогон.

Чтоб старец Фотий шёл из кельи,

Чтоб с ветром билась борода:

«Откеле праздники? Откеле…

А так бывает иногда!»

ФИЛАРЕТ МИЛОСТИВЫЙ

Всё несут и несут у тебя со двора.

Страсть к наживе сильна в человеке.

Нет в твоей почивальне уже и ковра.

Ты кому его отдал? Калеке?

И Феозва, жена твоя, много ль спасла?

Руки к небу она воздевала.

Ты ведь отдал вола, ты ведь отдал осла,

Не лишиться б еще одеяла.

Дочерей ты не слушал, не слушал жены.

Спал спокойно, лишенный гордыни.

Должен ты, Филарет, а тебе не должны,

В том числе и рабы и рабыни.

Ухмыляется зависть, злорадствует спесь:

Мол, не выдержит все-таки, сдастся.

Но ты прав, Филарет, что воздастся не здесь.

Да, Феозва, любому воздастся.

КНЯГИНЯ ОЛЬГА

Плакала над Игорем, выла до утра.

И горели факелы над волной Днепра.

Господи мой, Господи, сможешь ли простить?

Я была язычницей. Я умела мстить.

Девою Обидою вскормлена была.

О душе загубленной бьют в колокола.

И древляне падали. Падали кто где.

Кто на узкой улочке, ну а кто в воде.

Церкви я построила, чтоб вину избыть.

Все равно я, Господи, не могу забыть.

Боже, избы корчились в пламени-огне.

И застрял мальчоночка в голубом окне.

Вижу снова: трогает он траву рукой,

Тоненькой, повиснувшей, мертвою такой.

Я шептала, пьяная: «Ладно. Ничего».

Винные, невинные – все за одного.

Все – за князя Игоря. Господи, прости!

Видятся побитые. Взгляд не отвести.

Видится мне девушка, руки чьи вразлет.

Юная древляночка. Незакрытый рот.

Косы в красной лужице, и копье в спине.

Перед смертью вскрикнула: «Ой, не надо, не…»

Слышала я, Господи, голос Твой: «Не тронь!»

В том окошке отрока пожирал огонь.

Не успел он выпрыгнуть, и в груди стрела.

Золотые волосы выгорят дотла.

Я над тем пожарищем птицею кружу.

Я заупокойную службу отслужу.

И в соборе, полночью гулком и пустом,

Я перед иконою осенюсь крестом.

О тебя, древляночка, криком я кричу.

Нет конца рыданиям. Ставлю я свечу.

И еще за отрока. За тебя, сынок.

Лик Твой, Богородица, этой ночью строг.

Годы и столетия не развеют грусть.

Пусть за них помолятся и помянут пусть.

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Во дворцах и в избах лесом пахли елки.

Шел проспектом Невским барин в треуголке.

Спал ямщик, подвыпив и забыв про вожжи.

Серафим молился: «Помози ми, Боже!»

В церковке больничной рядом с ним старушки

Медные монеты опускали в кружки.

Сельские мальчишки оседлали санки.

Новый год встречали песнями крестьянки.

А разбойник плачет. Да еще как плачет.

Голову в ладонях заскорузлых прячет.

Топором ударил старца он давно ли.

Сам и помирает от великой боли.

Не было в той келье клада-захорона.

Несколько картошин и одна икона.

…В церковке больничной служат литургию.

Серафим Саровский видит всю Россию.

Видит всю Россию. Силы убывают.

Силы убывают. Люди убивают.

Вот уже у старца поникают плечи.

Но ко всем иконам он поставил свечи.

Своего убийцу Серафим не бросит:

У Христа с поклоном милосердья просит,

Чтобы завтра в келье и уснуть навеки,

Видя след пожара в этом человеке,

Чтоб уснуть на Книге, здесь, на аналое,

В день, открытый снегу и смолистой хвое.

* * *

«Все думаю, все думаю, все думаю,

Как мне поменьше думать о тебе.»

Светлана Кузнецова

А в шестидесятых было так…

Я не плачу, я смеюсь – дурак.

В восемнадцать двадцать улетаю.

Вслух твои «Проталины» читаю.

Не взлетел, а в облаках витаю.

Ведь не на год расстаемся. Мрак.

Мы с тобой во Внукове сидим,

Где не поощряется интим.

Мне б завыть. Но я все это скрою.

Я игрок, и я живу игрою!

Не пересечется твой Витим

С вышедшей из берегов Курою.

Буду проклинать я в Тианети

Через пару дней мгновенья эти.

Тианети – вечности причал.

Там меня обступят ночью горы.

Ничего не стоят разговоры.

Ничего. Уж лучше бы молчал.

Девочка, ты женщина и гений.

Вот он, плен твоих стихотворений.

Я не прав. Тебе не до забав.

В самой страшной тишине обвала

Ты мне даже смертью доказала –

Даже смертью, как я был не прав.

* * *

«Мы живем, под собою, не чуя страны…»

Осип Мандельштам

Итак, графа: особые приметы.

Оставим без вниманья этот взгляд.

Так смотрят перед гибелью поэты,

Ничтожные, когда они раздеты.

С горбинкой нос, а также лысоват.

Грудь и живот, напротив, волосаты.

Вот отпечаток пальца. Вот цитаты.

И что смеялся? Постарел. И нищ.

Здесь нет еще одной – последней – даты.

Но всюду здесь сиянье голенищ.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНАЙПЕР

(фантастическая повесть)

Могла ли встреча быть тогда иною?

…Цветной камзол. Добрейшее лицо.

Потешный колпачок. А за спиною –

Забавное такое ружьецо.

По поводу ружья добавить надо:

Подобного не видел белый свет!

Без мушки, без затвора, без приклада,

Почти гитара и почти кларнет.

Хотя в тот день мне было очень худо,

Я вдруг запел, как оперный певец,

Исполнил ариозо «Вы откуда?»,

Конечно же, свальшивив под конец.

«Живу, - сказал он, - в Голубом Овраге.

И там, под бересклетовым кустом,

Так часто раньше снилась мне, бедняге,

Соседка ваша в платье золотом.

Был чудный лес тогда, даю вам слово,

На месте том, где нынче ваш квартал,

И, словно прадед платья золотого,

Осенний лист под ветром трепетал.

И я, признаться, вовсе не бедняга.

Поплакаться напрасно я решил.

Я – музыкальный снайпер Кулибага.

Отец мой был Шиншил, и я Шиншил.

Когда же снилась мне соседка ваша,

Пенсне носили все, а не очки.

А это, - он сказал, - из патронташа

Выскакивают нотные значки».

Нас не боялись белки и еноты,

Олени, зайцы, лоси и ежи,

А на траву оброненные ноты

Клевали с удовольствием стрижи.

«В обличье вашем что-то мне знакомо…» –

Сказал я. А Шиншил мне – с холодком:

«И вы туда же… Приняли за гнома.

Я музыкальный снайпер, а не гном.

Вот у меня бекары и бемоли,

В патронах – и симфонии, и джаз.

А эльфы, гномы, гоблины и тролли

Не очаруют даже вальсом вас!»

Зря этой темы я тогда касался,

Он сразу делал вид, что так спешит,

Или сопел, или больным казался:

Простите, дескать, у меня шиншит.

Он помнит дилижансы и кареты

И постовые будки на углах

И видел, как играют менуэты

Придворные оркестры на балах.

Когда он юным был, то из засады

Следил за одинокими людьми,

Рыдавшими от горя и досады,

Не знавшими ни ласки, ни любви.

И он не ждал отчаянного шага,

И понимал, что наступает срок,

И доставал ружьишко Кулибага,

И нажимал решительно курок.

Стрелял Шиншил! И праздничные ноты

Летели из ствола – и наповал

Разили неудачи и заботы.

И миг благословенный наступал.

И люди тотчас песни запевали,

Кружились в плясках до того лихих,

Что в музыке Шиншильной забывали

О бедах и о горестях своих.

Мечтал Шиншил, чтоб все они уснули

Довольными собой в конце концов.

И шел в Овраг. И отливал он пули

Из чистых соловьиных голосов.

Все выстрелы его бывали метки,

Сверкали голубым огнем они –

И сращивались срезанные ветки,

И в кипарисы превращались пни.

Вставал Шиншил обычно спозаранку,

Глядел на солнце в вычищенный ствол

И, чтоб послушать мудрую шарманку,

На рынок Гриндибриндиевский шел.

Что слышал друг мой в вальсе знаменитом,

И тонком, и горячем, как слеза?

Пожалуй, он и впрямь болел шиншитом ,

Поскольку тер ладошкою глаза.

С тех пор он столько износил ботинок,

Давно он блюда острые не ест.

Где Гриндибринди основал свой рынок,

Теперь 6-й Профессорский проезд.

За городом бульдозеры и драга

И день и ночь гремят наперебой.

Вот-вот и доберутся до Оврага…

А где найдешь такой же голубой?

Он у меня таблетки принимает

И кофе пьет – обычно по весне,

И в комнате моей очки снимает,

И надевает со шнурком пенсне.

«Старею, - говорит, - но не тоскую.

Ты в этом убедиться сам изволь.

Вчера ружьишко отдал в мастерскую:

Как видно, заедает ля-бемоль.

Не те уж руки, но стреляю метко.

Я это докажу тебе потом…»

Тут позвонили. И вошла соседка

В своем легчайшем платье золотом.

Она уже читать почти умела,

И обожала мультики в кино,

И на асфальте рисовала мелом

Так хорошо, что и стирать грешно.

И побледнел мой снайпер, как бумага.

Со стульчика подняться поспешил

«Меня зовут, - сказал он, - Кулибага.

А для друзей – так попросту Шиншил».

Хоть ни шарманки не было, ни вальса,

Но, как в руках у скрипача смычок,

Шиншил и ликовал, и волновался,

И теребил потешный колпачок.

И он сказал: «Ах, Даша! Из ремонта

Я скоро заберу свое ружье.

Оно прекрасной фирмы «Лабионта»

(Вы слышали, конечно, про нее).

Теперь ружьишко Ваше. Мне не жалко.

Да что Вы! что Вы!.. Я ведь рад весьма…»

И мне сказал: «Пожалуй, что-то жарко.

Открой окно. Люблю, когда весна».

КЕТЕВАН

Она и в бане думает о бале.

«Назло княгине все-таки приду.

И что с того, что в Ортачальской бане

Сегодня пахнет серой, как в аду».

А терщицы восторга не скрывали,

И раболепство было в их руках.

Они ей говорили: «Генацвале!»

И добавляли только: «Вах! Вах! Вах!»

Они таких и мяли здесь и терли –

Сверкала ортачальская вода!

Но чтоб вот так перехватило в горле?!

Свидетель это небо – никогда.

Персидской шалью покрывая плечи,

Она в окно глядела на заре,

И проплывали, будто в храме, свечи

На плотике сквозь дымку по Куре.

Конечно, князь их собственной рукою

Зажег во имя сердца Кетеван.

С какой печалью, с горечью какою

Он сел в пропахший чесноком рыдван?

Ей донесли две рыжие курдянки,

Что в лавках что-то ищет он давно.

А Кетеван чихала на подарки.

Браслет и тот швырнула за окно.

Двор подметая, хищные болтуньи

Не стали молчаливей и добрей,

Когда владелец лодки из Батуми

Прислал ей сизокрылых голубей.

У рыбака прокуренная трубка,

Чуть-чуть дымя, торчит всегда в зубах.

Вот на комоде голубь и голубка –

И нежность голубиная в зобах.

Что в доме князя Кетеван искала

Среди садов полуночных Ваке?

Зачем она певичку из Ла Скала

Ударила в обиде по щеке?

И сладострастно сизый голубь стонет.

Луна садится прямо на карниз.

А что рыбак? Он, может быть, утонет,

А может, скажет: «Уезжай в Тифлис».

ГЕЛАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Древняя обитель.

Майский небосвод.

Спит Давид Строитель

прямо у ворот.

Так судьба судила.

Он молвой храним.

Тишина. Могила.

Вечный крест над ним.

Спит и видит горы –

те, что зелены.

Да и те, что голы,

навевают сны.

Армия Давида

где-то рядом спит.

У солдат обида:

нет над ними плит.

Половцами были

воины его.

Степь одну любили,

больше ничего.

Тюркские глаголы

из глубин веков

Оглашают долы

звоном родников.

КВИШХЕТИ

Еще покуда «оттепель» в разгаре.

Дал Нонешвили мне «Матренин двор».

Нас угощают чачей на базаре

И затевают о Хрущеве спор.

И я боржомом чачу запиваю

И слушаю гремящую Куру.

Я среди гор о многом забываю.

Ты не поверишь. Только я не вру.

Но шорохи ночные не забыты

В кладбищенской тиши, где средь оград

Лежат пришельцев каменные плиты,

Кресты их победителей стоят.

СМОТРИТЕЛЬНИЦА БАШНИ

Бабушка Томаса в башне старинной

Служит, наверное, лет пятьдесят.

А на бревне голубой паутиной

Годы ее и чужие висят.

Бабушка знает, какие закаты

В каждой бойнице и в каждом окне.

Кажутся теплыми все эти латы.

Солнце стекает по черной броне.

Пушки и ружья расставлены в залах.

Ряд арбалетов. И штуцеров ряд.

Сколько оружия! Даже в подвалах

Ядра, и шпаги, и пики лежат.

Мысли о смерти пугают некстати.

Господи, надо скорей – о другом!

Где-то стояли же здесь и кровати –

Видно, вот в этом пятне золотом.

Ведь говорили ж слова человечьи,

И леденели горячие лбы.

Пламя свечей трепетало, и плечи,

Женские плечи бывали слабы.

В кресло усядется дома и стонет,

Легкие руки кладет на живот.

Муж ее дочери, рыжий эстонец,

С ними полгода почти не живет.

Вот бы сказать бестолковому парню

Несколько слов о слезах и судьбе…

Но говорили соседи, что в Пярну

В джазе солирует он на трубе.

Так, убаюкана думой домашней,

Бабушка тонет на миг в тишине

Между квартирой и древнею башней

Сразу в минувшем и в завтрашнем дне.

ПЕРВЫЙ ДНЕВНИК

Я еще ничего не теряю.

Я еще не любую строку,

Не любые слова доверяю

По ночам своему дневнику.

Часто почерк горяч и неловок.

Здесь не только полынь и чебрец.

Здесь немало девичьих головок

И пронзенных стрелою сердец.

Это послевоенные годы.

Лихорадки июльской азы.

Ощущенье недетской свободы

Как степной и опасной грозы.

* * *

У речушки, у холма, у стога,

Под слепящим солнцем на кресте

Я благодарю сегодня Бога

За причастность к вечной красоте,

И за тайну древнего кургана,

И за то, что снилось мне вчера,

И за Откровенье Иоанна,

И за два послания Петра.